| 日光東照宮 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2015年1月3日 |

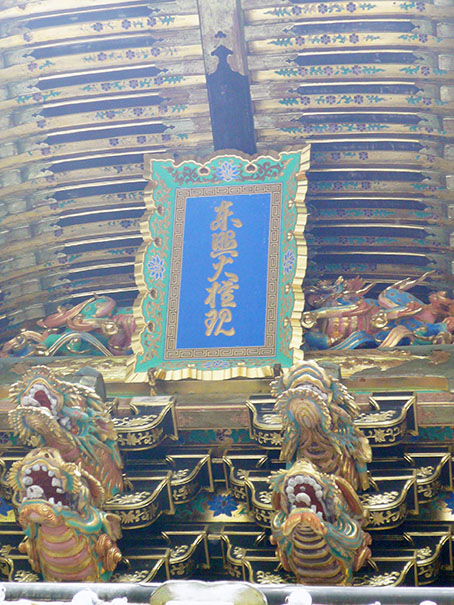

◎日光東照宮(2015年1月3日) 日光東照宮は、栃木県日光市にある神社で、江戸幕府初代将軍、徳川家康を神格化した東照大権現(とうしょうだいごんげん)を祀っています。日本全国の東照宮の総本社的存在です。正式名称は「東照宮」ですが、日本全国にある他の東照宮と区別するために「日光東照宮」と呼ばれることが多いようです。 家康公は、元和2年(1616年)4月17日に駿府城(静岡県静岡市)で75歳の生涯を終えられ、直ちに久能山(静岡県静岡市)に神葬されました。元和2年(1616年)中に久能山東照宮が完成しましたが、御遺言によって、翌元和3年(1617年)に下野国日光に改葬されることになりました。ただし、家康の遺骸は久能山にそのまま残し、日光には家康の遺命に従って分霊が勧請されたとする見方もできるようです。 元和3年(1617年)4月に日光の社殿が完成し、4月15日、久能山より現在の地に移され、おまつりされました。正遷宮は、元和3年(1617年)4月17日、二代将軍秀忠公をはじめ公武参列のもと厳粛に行われ、ここに東照社として鎮座しました。その後、正保2年(1645年)に宮号を賜り、東照宮と呼ばれるようになりました。 なお、改葬の際、吉田神道と山王神道のどちらで祀るかで論争となったそうですが、天海が主張した山王一実神道が採用され、薬師如来を本地仏とする神仏習合によって祀られることになりました。 現在の主な社殿群は、そのほとんどが御鎮座から20年後の寛永13年(1636年)に三代将軍家光によって建て替えられたものです。陽明門(国宝)など55棟、その費用は、金56万8千両、銀百貫匁、米千石(「日光山東照大権現様御造営御目録」より)を要し、ご造営の総責任者には秋元但馬守泰朝(あきもとたじまのかみやすとも)、工事や大工の総責任者には大棟梁甲良豊後宗広(こうらぶんごむねひろ)があたり、わずか1年5ヶ月の工期で完成しました。 境内の特徴は、自然の地形を生かした参道や階段を用い、バランス良く配置された社殿群が荘厳な宗教的空間をつくりだしていることにあります。さらに建物には、漆や極彩色がほどこされ、柱などには数多くの彫刻が飾られていますが、これらは単なるデザインではなく、信仰形態や学問、思想があらわされています。これらの社殿群は平成11年12月「世界文化遺産」に登録されました。 家康が日光に祀られることになったのは、家康本人の遺言によるものです。家康は遺言中に「遺体は久能山に納め、(中略)一周忌が過ぎたならば、日光山に小さな堂を建てて勧請し、神として祀ること。そして、八州の鎮守となろう」と述べているそうです。家康が目指した「八州の鎮守」とは、現代で言えば「日本全土の平和の守り神」だそうです。家康は、不動の北辰(北極星)の位置から徳川幕府の安泰と日本の恒久平和を守ろうとしたようです。 明治元年(1869年)の神仏分離によって、日光は神社の東照宮、二荒山神社と寺院の輪王寺の二社一寺の形式に分立しました。現在でも、一部の施設について東照宮と輪王寺の間で帰属について係争中のものがあるそうです。1873年(明治6年)に別格官幣社に列せられ、第二次世界大戦後は神社本庁の別表神社となっていましたが、1985年(昭和60年)に神社本庁を離れて単立神社となりました。なお平成25年度より平成30年度まで「平成の修理」が陽明門でも行われています。  ・石鳥居(重要文化財) 1618年(元和4年)、九州筑前(福岡県)藩主、黒田長政によって奉納されました。  ・五重塔(重要文化財) 1650年(慶安3年)、若狭の国(福井県)小浜藩主、酒井忠勝によって奉納されました。1815年(文化12年)、火災にあいましたが、その後、1818年(文政元年)に小浜藩主、酒井忠進によって再建されました。  ・表門(重要文化財) 東照宮最初の門で、左右に仁王像が安置されているところから仁王門とも呼ばれています。    ・表門の裏側  ・下神庫(重要文化財) 上神庫、中神庫、下神庫を総称して三神庫と言い、この中には春秋渡御祭「百物揃千人武者行列」で使用される馬具や装束類が収められています。  ・中神庫  ・上神庫 「想像の象」(狩野探幽下絵)の大きな彫刻がほどこされています。    ・手水舎(重要文化財) 水盤は1618年(元和4年)、九州、佐賀藩主、鍋島勝茂によって奉納されました。  ・輪蔵(重要文化財) 1620年(元和6年)築の方形造の建物は経典を収納するための蔵で、一般的に経蔵と呼ばれます。この経蔵内部には、八角形をした回転式の輪蔵が設置されているため、輪蔵と呼ばれています。  ・陽明門(国宝) 金箔24万枚を使用しており、あまりの美しさから、日が暮れるまで眺めても飽きない門、「日暮の門(ひぐらしの門)」とも呼ばれています。  「東照大権現」の文字は建設当時に在位していた後水尾天皇が記したものです。  随身(平安時代の武装した格好の人形)(右大臣の随身像)  左大臣の随身像  魔除の逆さ柱  逆さではない柱  ・廻廊(国宝)  「眠り猫」の彫刻(東回廊の潜門にある彫刻)   「眠り猫」の裏には、二羽の雀が飛んでいます。   ・坂下門(重要文化財) 1636年(寛永13年)に造営されました。  ・「石廊下」と通称される石畳と石段  ・銅鳥居 天和3年(1683年)、5代将軍、徳川綱吉の寄進で、扁額は後水尾天皇の勅筆です。   ・宝蔵 朝廷から贈られた官符宣命などの文書が収蔵されていました。  ・狛犬  ・拝殿(重要文化財) 1636年(寛永13年)に建てられ、桁行5間、梁間3間、入母屋、銅瓦葺き、前後に唐破風を設えています。外壁は銅板を貼り、その上から黒漆が塗られているため落ち着いた雰囲気があります。この拝殿には将軍以外は昇段、参拝が許されなかったそうです。  ・鋳抜門(いぬきもん)(重要文化財) 1650年(慶安3年)に建てられました。  ・宝塔     ・叶杉  ・神輿舎(しんよしゃ)(重要文化財) 春秋渡御祭(5月18日、10月17日)に使われる、三基の神輿が納められています。    ・日光東照宮 住所:栃木県日光市山内2301 電話:0288-54-0560 営業時間:4月〜10月:8:00〜17:00、11月〜3月:8:00〜16:00 料金:大人・高校生1,300円、小・中学生:450円 駐車場:有 アクセス:東武日光駅より徒歩、約30分 |