| 平塚神社 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2022年5月25日 |

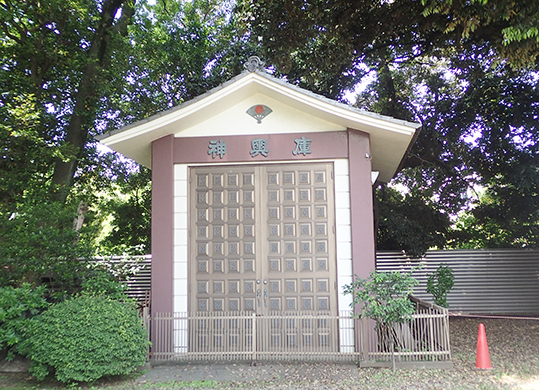

◎平塚神社(2022年5月22日) 「平塚神社(ひらつかじんじゃ)」は、東京都北区上中里にある神社です。平安時代に創建された源氏にゆかりのある神社で、御祭神は平安時代後期の武将である源家の三兄弟、八幡太郎源義家(はちまんたろう みなもとのよしいえ)、賀茂次郎源義綱(かもじろうみなもとのよしつな)、新羅三郎源義光(しんらさぶろうみなもとのよしみつ)です。 源義家は源頼義の長男で、源頼朝、源義経や足利将軍家の祖先に当たる人物です。7歳の春に、山城国の石清水八幡宮で元服したことから、「八幡太郎」と号されました。その武威は物の怪ですら退散させたといわれ、義家の弓矢は魔除け、病除けとして白河上皇に献上されたそうです。 源義綱は源頼義の次男です。京都の賀茂神社で元服したことから賀茂次郎と称されました。源義光は源頼義の三男で、近江国の新羅明神(大津三井寺新羅善神堂)で元服したことから新羅三郎(しんらさぶろう)と称されました。 平塚神社の創建は平安後期、元永の時代(1118年4月25日〜1120年5月9日)と言われているそうです。かつて、この地には豊嶋郡の郡衙があったそうです。平安時代に秩父平氏、豊島近義(としまちかよし)が、この場所に城館(平塚城)を築いたそうです。 後三年の役(ごさんねんのえき、後三年合戦、1083年〜1087年)が終結し、京に戻る途中の源義家、義光、義綱の兄弟が、この館に逗留したそうです。豊島近義の手厚いもてなしに感謝した義家は使っていた鎧一領と守り本尊の十一面観音像を近義に下賜したそうです。 1106年(嘉承元年)7月15日に源義家が死去した後、この鎧を城の守り本尊として塚を築いて埋めたそうです。そして、その上に平たい塚を築き、義家ら三兄弟の木像を作り、そこに社を建てて安置したそうです。この平らな塚は、「鎧塚」、「甲冑塚」と呼ばれたほか、塚が高くなく、平たかったことから「平塚」と呼ばれ、この「平塚」が、この地域の地名になったそうです。 さらに豊島近義は社殿を建てて、義家、義綱、義光の三兄弟を平塚三所大明神として祀り、一族の繁栄を願ったそうです。 その後、豊島氏は鎌倉時代にかけて西の宇多氏や毛呂氏と結び、本拠を石神井(東京都練馬区)に移して上杉氏と対立したそうです。室町時代の後期、1477年(文明9年)4月、上杉氏臣下の太田道灌に攻められ、豊島泰経、泰明兄弟の石神井城は落城、豊島氏は没落しました。 江戸時代、平塚郷の無官の盲者であった山川城官貞久は平塚明神に出世祈願をして江戸へ出たところ、検校(けんぎょう)という高い地位を得、将軍、徳川家光の近習となるなど、立身出世を果たしたそうです。その後、徳川家光が病に倒れた際、山川城官は平塚明神に家光の病気平癒を祈願したそうです。すると将軍の病気は程なく快癒したことから、神恩に感謝した山川城官は自らの資金で平塚明神の社殿と別当の城官寺を再興し、買った田地を城官寺に寄進したそうです。暫くして山川城官の忠誠心を知った徳川家光は感激し、山川城官に250石の知行地を与え、1640年(寛永17年)、平塚明神に寺領50石を寄進したそうです。            ・御料稲荷神社と大門先・元稲荷神社  ・菅原神社  ・神輿庫  ・平塚神社 住所:東京都北区上中里1-47-1 電話:03-3910-2860 営業時間: 定休日:無 料金:無 アクセス:JR、京浜東北線、上中里駅から徒歩約2分 |