| 鉄砲洲稲荷神社 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2012年10月3日 |

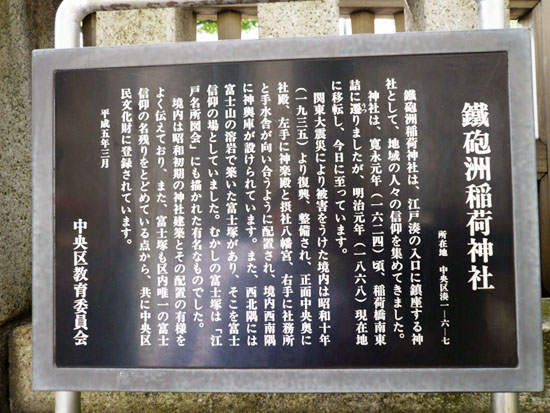

◎鉄砲洲稲荷神社(2012年9月30日) 鉄砲洲稲荷神社は、中央区湊にある稲荷神社です。鉄砲洲稲荷神社の創建年代は不詳ですが、平安時代の初期、841年(承和8年)に長年続く凶作に悩む荏原郡桜田郷の住民が産土神(うぶすなかみ=地域の守り神)を生成太神(いなりのおおかみ)として祀ったことに始まるとされています。 その場所は、当時の東京湾の最も奥、現在の馬場先あたりだったようで、船舶の出入が繁く、船乗りの崇敬が厚かったそうです。その後、埋立てが進行して海岸線が東へ延びたため、京橋近くに御遷座となったそうです。 さらに室町時代末期の大永年間(1521〜1528年)に、入江の埋立てに伴って現在の新京橋あたりへ御達座し、八町堀稲荷神社と称されたそうです。度重なる海側への御遷座は、そもそも御鎮座の地に湊があり、船員の信仰が篤かったからだそうです。 鉄砲洲の地は、徳川家康入府の頃は、鉄砲の形をした南北八丁の細長い、隅田川口の島だったそうです。寛永の頃(1624〜1644年)、砲術の井上、稲富両家が、ここで鉄砲、大砲の射撃演習をしていたのでこの名が生じたと言われているそうです。八丁堀、三十間堀が掘られたのが1612年(慶長17年)であり、京橋あたりの土地形成は室町時代の天文の頃(1532〜1555年)だそうです。 江戸時代の1624年(寛永元年)頃、鉄砲洲まで地続きとなったので、桜川が亀島川に合流する地点、稲荷橋南東詰(現在の下水道局桜橋第二ポンプ所近く)に遷り、鐵砲洲稲荷神社と称するようになったようです。 1868年(明治元年)に鉄砲洲が外国人居留地となったことから現在の地に遷座したそうです。関東大震災によって被害を受けた境内は1935年(昭和10年)より復興、整備され、正面中央奥に社殿、左手に神楽殿と摂社八幡宮、右手に社務所と手水舎が向かい合うように配置され、境内西南隅に神楽庫が設けられています。また、西北隅には富士山の溶岩で築いた富士塚があり、そこを富士信仰の場としていました。むかしの富士塚は「江戸名所図会」にも描かれた有名なものだそうです。 境内は昭和初期の神社建築とその配置の有様をよく伝えており、また、富士塚も区内唯一の富士信仰の名残をとどめている点から、共に中央区民文化財に登録されています。     ・鉄砲洲稲荷神社 住所:東京都中央区湊1-6-7 電話:03-3551-2647 アクセス:JR、京葉線、東京メトロ、日比谷線、八丁堀駅より徒歩5分 |