| 三國神社 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2021年6月6日 |

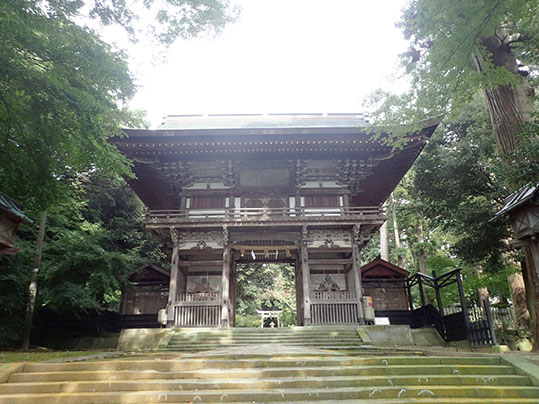

◎三國神社(2021年4月11日) 三國神社(みくにじんじゃ)は、福井県坂井市三国町にある神社です。坂井市教育委員会文化課が作成した神社にある案内板の説明によると、三國神社という名前は平安時代の法令集である延喜式も記載されているそうです。(延喜式は、平安時代中期に編纂された律令の施行細則(格式)で、905年(延喜5年)に醍醐天皇の命によって藤原時平らが編纂を始め、時平の死後は藤原忠平が編纂に当たり、927年(延長5年)に完成しました。)ただ、その三國神社が、この地の三國神社であるとの説明はなく、来歴が不明です。 坂井市三国町にある三國神社は1540年(天文9年)、竹田川の支流の兵庫川から流れてきたとされる御神体を湊の住人、板津清兵衛が拾って、当地にあった正智院に納めたことが起源だそうです。1544年(天文13年)、正智院の院主、澄性が境内に小社を建立し、1564年(永禄7年)には澄性の弟子の澄元が、現在地の桜谷を開き、社地を開発し、山王宮を建立したそうです。この山王宮の祭神が、先に高柳村より流れて来たとされる御神体、大山咋命(おおやまくいのみこと、山王権現)です。大山咋命は、日本神話に登場する神様です。 その後、天保の大飢饉の時に難民救済事業として、三国湊の豪商、内田惣右衛門らが境内整備を行いました。いわば、三国の豪商たちの力で造営された神社です。この時、社殿も改修され、1839年(天保10年)に完成しました。この社殿が現在まで続いています。三國神社の社殿は、江戸時代の三国湊の豪商たちの財力を現代に伝えています。 1870年(明治3年)に式内・三國神社の後裔であるとして「三國神社」への改称を藩に願い出たものの却下され、地名をとって「桜谷神社」に改称しました。さらに1872年(明治5年)、近くの興ケ丘にあった水門宮の御神体、継体天皇を祀る水門宮を合祀し、脇祭神としました。 その後、1885年(明治18年)に三國神社への改称が許可され、現在の三國神社となりました。地元では「おさんのさん(お山王さん)」と呼ばれ、親しまれているそうです。境内には、福井藩主だった松平慶永(春嶽)を祀った木立神社(こだちじんじゃ)があり、木立神社奉納太刀銘守次と木立神社立願文が県指定の文化財とされています。 また、毎年5月19日〜21日には巨大な武者人形が町内を練り歩く三国祭りが行われます。この三国祭は、2006年(平成18年)に福井県指定の無形民俗文化財に指定されており、富山県高岡市の御車山祭(みくるまやままつり)、石川県七尾市の青柏祭(せいはくさい)と合わせて北陸三大祭の1つとされています。  ・大鳥居 1767年(明和4年)4月に建立され、1855年(安政2年)に再建されました。1912年(明治45年)に地元の松川仁平氏の寄進によって銅板が巻かれました。   ・手水舎     ・随身門(ずいじんもん) 福井県内最大の三間一戸(さんげんいっこ、正面3間(8.18m))の桜門形式、入母屋造り、銅板葺の建物です。1864年(元治元年)に釘始、6年がかりで1870年(明治3年)に完成しました。棟高約12.41m、側面2間(4.62m)で、和様を基調としながら扇垂木など、禅宗様を加味しています。屋根は嶺北では珍しい檜皮葺きでしたが、2004年(平成16年)に銅板葺きに改修されました。楼門上の「光華閣」という三字額は、1868年(慶応4年)、第17代福井藩主、松平茂昭(まつだいらももあき)公の寄進によるものだそうです。 楼門の左右の随身像は1869年(明治2年)、松ケ下町の寄進です。随身像の作者は湊の志摩竜斉氏です。    ・拝殿 祭神は大山咋命と継体天皇です。  ・木立神社  ・三國神社 住所:福井県坂井市三国町山王6-2-80 電話:0776-81-2514 定休日:無 料金:無料 駐車場:20台 アクセス:えちぜん鉄道、三国芦原線、三国神社駅より徒歩10分 |