| 小諸城址 懐古園 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2007年8月20日 |

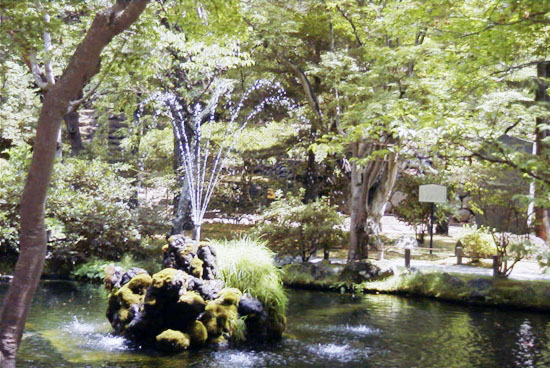

◎小諸城址 懐古園(2007年8月20日) 懐古園は、かつて名城と称えられた小諸城の跡地です。小諸城は、城下町より低い位置に築かれた全国的にも珍しい穴城で、西側には天然の要塞になる千曲川が流れています。小諸城の起源は、平安時代から鎌倉時代にかけて「源平盛衰記」や「平家物語」に登場する小室太郎光兼(木曽義仲の武将)が、現城址の東側に築いた館(宇頭坂城)に始まるとされています。 やがて小室氏は南北朝時代に衰退し、大井氏が勃興して小諸佐久地方を支配することとなりますが、戦国時代に入り、佐久地方も戦国の騒乱に巻き込まれ、大井宗家は滅亡し、大井家の一部は小諸に逃れ、中沢川のほとりに小諸城の前身である鍋蓋城を築城し、さらに激化する乱世に備え、その子孫が乙女城、別名白鶴城を現在の二の丸付近に築城し、周辺の要地には支城を配置して外敵に備えました。 天文23年(1554年)、甲斐の武田信玄の侵攻で鍋蓋城以下は武田氏の手中に落ち、以後約30年間、武田氏の城代によって支配されていました。信玄は、この地の重要性に鑑み、重臣の山本勘助と馬場信房に命じて鍋蓋・乙女城を取り込んだ新たな縄張りをさせ、城郭を整備したとされています。これが小諸城の原型とされています。 武田氏の滅亡後は、織田、徳川と支配が移りました。天正18年(1590年)、豊臣秀吉が天下統一を果たすと、小田原攻めの軍功により再起を果たした仙石秀久が5万石で小諸に封ぜられました。秀久は城の大改修と城下町の整備に取り掛かり、今日、遺構の残る堅固な城としました。 徳川による天下泰平の時代となると、仙石氏は秀久の子忠政の時、上田城に移り、小諸城は徳川家光の弟の忠長の領有するところとなり、城代が置かれました。その後も城主が変わり、石高も5万石から近世中期までに2万石へと減らされたが、重要な領地であることから、歴代藩主には徳川譜代等が配されていました。 元禄15年(1702年)、越後国与板藩より牧野康重が1万5千石で入封すると、版籍奉還まで約170年間、牧野氏が10代にわたって居城としました。明治4年(1872年)の廃藩置県で小諸城は役割を終え、明治13年(1880年)に城郭は小諸藩旧士族へ払い下げられ、旧士族により本丸跡に懐古神社が祀られ、「懐古園」と名付けられました。 その後、大正15年(1926年)に、造園の権威である本多静六の設計により、近代的な公園に生まれ変わりました。現在は、当時の建造物は石垣と現在の懐古園の入り口の三之門、市街地に存在する大手門のみが現存しています。大手門と三之門の2棟は共に国の重要文化財に指定されています。その他、天守台、石垣などが現存しています。 現存する大手門は五間櫓門、入母屋造、本瓦葺きで、慶長17年(1612年)の建立です。門は、小諸市の所有となる前は料亭などとして使用されていたため、一部に改造もあるが、建物の根幹部は建立時の状態をとどめています。2004年(平成16年)から2008年(平成20年)にかけて解体修理が実施され、改変部分は旧状に復しています。 三之門は1615年に建てられましたが、寛保2年(1742年)に起きた洪水によって大手門、足柄門と共に損壊しました。現存する三之門は明和3年(1766年)に再建されたもので、三間櫓門、寄棟造、桟瓦葺きです。門の所有者は懐古神社です。 移築現存する建物としては、足柄門が市内光岳寺山門として、黒門が市内正眼院山門として、旧北御牧村(現:東御市)の民家に本丸御殿の書院といわれるものが移築されています。 2006年(平成18年)4月6日、日本100名城(28番)に選定されました。     ・小諸城址 懐古園 住所:長野県小諸市丁311 電話:0267-22-0296 営業時間:9〜17時 定休日:水曜日、12月29日〜1月3日 料金:大人(高校生以上):500円、中学生以下:200円 駐車場:有(500円) アクセス:JR、小諸駅から徒歩3分 |