| 伊勢神宮 外宮 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2016年1月3日 |

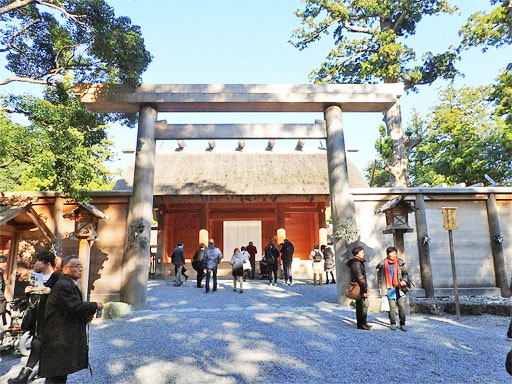

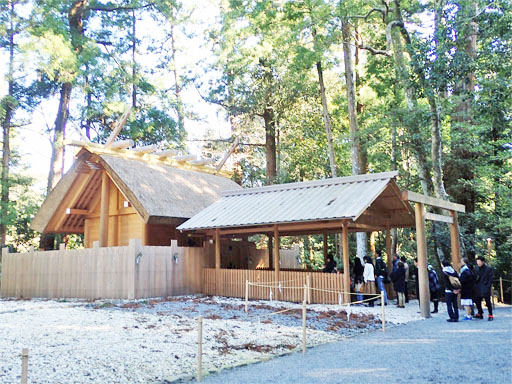

◎伊勢神宮 外宮(2015年12月) 伊勢神宮(いせじんぐう)は、三重県伊勢市にある神社です。正式名称は地名の付かない「神宮(じんぐう)」です。他の神宮と区別するため「伊勢の神宮」と呼ぶこともあり、親しみを込めて「お伊勢さん」、「大神宮さん」とも呼ばれています。 神社本庁の本宗(ほんそう)で、二十二社(上七社)の一社です。また、神階が授与されたことのない神社の一社であり、古代においては宇佐神宮、中世においては石清水八幡宮と共に二所宗廟の1つとされていました。明治時代から戦前までの近代社格制度においては、すべての神社の上に位置する神社として、社格の対象外とされていました。 伊勢神宮の中心は、「内宮(ないくう)」と「外宮(げくう)」の2つです。通常、「お伊勢詣り」というと、この内宮と外宮の2つを回ることとされています。 内宮のご祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)で、日本人の総氏神といわれる存在です。外宮のご祭神は豊受大御神(とようけのおおみかみ)です。天照大御神の食事をつかさどり、産業や食事に関する神様です。この内宮、外宮を中心に、それぞれの別宮、摂社、末社、所管社と呼ばれる宮社があり、すべて合わせて125社の総称が、伊勢神宮と呼ばれています。 内宮、外宮に属する宮社のなかでも、「別宮」はそれぞれの分家のようなもので、内宮、外宮のご正宮に次いで格が高い存在です。 参拝の順序は、外宮から内宮へ回るのが、古来からの習わしとされています。参拝だけではなく、伊勢神宮で行われるさまざまな行事に関しても「外宮先祭」と言われ、外宮→内宮の順序で行われています。外宮か内宮、片方だけをお詣りするのは、「片まいり」と呼ばれ、避けるべきことと言われています。 一般に外宮(げくう)と呼ばれている神社は、豊受大神宮(とようけだいじんぐう、とゆうけだいじんぐう)という三重県伊勢市豊川町にある高倉山を背にした神社です。豊受大神宮は、豊受大御神(とようけのおおみかみ)をお祀りしています。豊受大御神は内宮の天照大御神のお食事を司る御饌都神(みけつかみ)であり、衣食住、産業の守り神としても崇敬されています。 延暦23年(804年)に編纂された社伝「止由気宮儀式帳」によれば、雄略天皇の夢に天照大御神(内宮祭神)が現れ、「自分一人では食事が安らかにできないので、丹波国の等由気大神(とようけのおおかみ)を近くに呼び寄せるように」と神託したそうです。この神託を受け、雄略天皇22年7月7日、内宮に近い「伊勢国度会の郡、沼木の郷、山田の原」の地に豊受大御神を迎えて祀ったそうです。外宮の鎮座は内宮の鎮座から484年後のことであるという記述があるそうですが、天皇の在位期間を機械的に西暦に当てはめて計算すると、その年数が一致しないようです。 別宮(べつぐう)は「正宮のわけみや」の意味で、神宮の社宮のうち正宮に次いで尊いとされています。多賀宮(たかのみや)、土宮(つちのみや)、月夜見宮(つきよみのみや)、風宮(かぜのみや)の合計4宮があります。     ・神楽殿 正宮に向かう参道の途中にある銅板葺、入母屋造りの建物が、外宮神楽殿です。お神札授与所では、お神札、お守を始め神棚等の授与を、ご祈祷受付では御神楽、御饌などのご祈祷のご奉仕や次期式年遷宮に向けた御造営資金の奉納を承っています。  ・多賀宮(たかのみや) 多賀宮は、外宮に所属する四別宮のうち、第一に位しています。殿舎の規模も他の別宮よりも大きく、正宮に次ぐ大きさです。ご祭神は、豊受大御神の荒御魂あらみたまです。神様の御魂のおだやかな働きを、「和御魂にぎみたま」と申し上げるのに対して、荒々しく格別に顕著なご神威をあらわされる御魂の働きを、「荒御魂」とたたえます。 多賀宮は今から約1500年前、第21代雄略(ゆうりゃく)天皇22年に天照大御神の御神勅によって豊受大御神が丹波の国から御饌都神(みけつかみ)として迎えられ、豊受大神宮が創立されたのと同時に創建されたと伝えられています。  ・土宮(つちのみや) ご祭神は、大土乃御祖神です。古くから山田原(やまだのはら)の鎮守の神でしたが、外宮の鎮座以後は宮域の地主神、宮川堤防の守護神とされ、平安時代末期に別宮に昇格しました。土宮の前は式年遷宮山口祭(やまぐちさい)、御船代祭(みふなしろさい)の祭場でもあります。  ・月夜見宮(つきよみのみや) ご祭神は月夜見尊です。天照大御神の弟神で内宮別宮、月読宮のご祭神と同じです。月読宮は月読尊と荒御魂をそれぞれ別の社殿にお祀りしていますが、月夜見宮は、月夜見尊と月夜見尊荒御魂を一つの社殿に合わせてお祀りしています。 月夜見宮は、外宮北御門から西へ伸びる「神路通かみじどおり」の先にあり。樹齢数百年の楠を始め、たくさんの木々に囲まれた神域は、市街地と思えない静かで穏やかな佇まいです。 ・風宮(かぜのみや) ご祭神は、風雨を司る級長津彦命、級長戸辺命で、内宮別宮の風日祈宮(かざひのみのみや)のご祭神と同じです。雨風は農作物に大きな影響を与えますので、神宮では古より正宮に準じて丁重にお祀りしています。 元来、風宮は風雨の災害なく稲を中心とする農作物が順調に成育するように祈りが捧げられるお社でありましたが、元冦以来国難に際しては神明のご加護によって国家の平安が守られるという信仰が加わりました。 幕末になると、欧米列強諸国による東洋進出がはじまり、日本もその侵略の危機に再び遭遇することになり、その際には中世以来の信仰は再度喚起され、朝廷は文久3年(1863年)5月に15日間の攘夷御祈願を風宮と風日祈宮に捧げられました。  ・伊勢神宮 外宮(げくう) 住所: 三重県伊勢市豊川町279 電話:0596-24-1111(神宮司庁) 営業時間: 定休日: 料金: 駐車場:有 アクセス:伊勢自動車道、伊勢西ICから約5分 |