| 伊勢神宮 内宮 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2016年1月3日 |

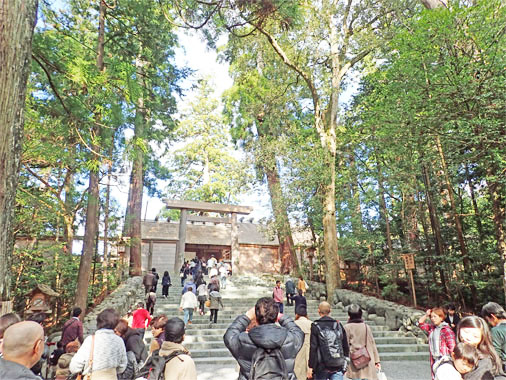

◎伊勢神宮 内宮(2015年12月) 伊勢神宮(いせじんぐう)は、三重県伊勢市にある神社です。正式名称は地名の付かない「神宮(じんぐう)」です。他の神宮と区別するため「伊勢の神宮」と呼ぶこともあり、親しみを込めて「お伊勢さん」、「大神宮さん」とも呼ばれています。 神社本庁の本宗(ほんそう)で、二十二社(上七社)の一社です。また、神階が授与されたことのない神社の一社であり、古代においては宇佐神宮、中世においては石清水八幡宮と共に二所宗廟の1つとされていました。明治時代から戦前までの近代社格制度においては、すべての神社の上に位置する神社として、社格の対象外とされていました。 伊勢神宮の中心は、「内宮(ないくう)」と「外宮(げくう)」の2つです。通常、「お伊勢詣り」というと、この内宮と外宮の2つを回ることとされています。 内宮のご祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)で、日本人の総氏神といわれる存在です。外宮のご祭神は豊受大御神(とようけのおおみかみ)です。天照大御神の食事をつかさどり、産業や食事に関する神様です。この内宮、外宮を中心に、それぞれの別宮、摂社、末社、所管社と呼ばれる宮社があり、すべて合わせて125社の総称が、伊勢神宮と呼ばれています。 内宮、外宮に属する宮社のなかでも、「別宮」はそれぞれの分家のようなもので、内宮、外宮のご正宮に次いで格が高い存在です。 参拝の順序は、外宮から内宮へ回るのが、古来からの習わしとされています。参拝だけではなく、伊勢神宮で行われるさまざまな行事に関しても「外宮先祭」と言われ、外宮→内宮の順序で行われています。外宮か内宮、片方だけをお詣りするのは、「片まいり」と呼ばれ、避けるべきことと言われています。 一般に内宮(ないくう)と呼ばれている神社は、皇大神宮(こうたいじんぐう)という神社で、三重県伊勢市にあります。 神路山(かみじやま)、島路山(しまじやま)の麓、五十鈴川のほとりに鎮座する皇大神宮は、皇室の御祖神であり日本人の大御祖神である天照大御神をお祀りしています。三種の神器の1つ、八咫鏡を神体としています。 わが国最初の正史「日本書紀」によると、天照大御神はお生まれになった時、「光華明彩(ひかりうるわ)しくして、六合(くに)の内に照り徹(とお)る」と称えられ、この上なく輝かしい存在として、また神々の世界を治める日の神としても伝えられています。高天原(たかまのはら)にいらっしゃる大御神は皇孫、瓊瓊杵尊(ににぎのみこと)をこの国にお降しになる際に、豊葦原(とよあしはら)の千五百秋(ちいほあき)の瑞穂国(みずほのくに)は、是(これ)吾(あ)が子孫(うみのこ)の王(きみ)たるべき地(くに)なり。宜しく爾(いまし)皇孫(すめみま)、就(ゆ)きて治(しら)せ。さきくませ。宝祚(あまつひつぎ)の隆(さか)えまさむこと、まさに天壌(あまつち)と窮(きわま)りなかるべし。と、この国は天地と共に永遠であるとの祝福のお言葉をお与えになりました。また、この言葉と共に大御神は宝鏡を授けられ、「この鏡は私を見るがごとくにまつれ」と命じられました。さらに高天原でお育てになった稲穂を授けられ、米をつくる暮らしが、この国の繁栄と平和をもたらすとお教えになられました。この御祝福の言葉は「天壌無窮(てんじょうむきゅう)の神勅(しんちょく)」と呼ばれています。 さて、瓊瓊杵尊に授けられた宝鏡は八咫鏡(やたのかがみ)と呼ばれ、天皇が天照大御神をお祀りする御神体となっています。八咫鏡は代々、宮中で天皇御自身がお祀りされていましたが、崇神(すじん)天皇の御代になると、お側でお祀りすることに恐れを抱かれ、崇神天皇6年、皇居を出られ、大和の笠縫邑(かさぬいのむら)に神籬(ひもろぎ)を立ててお祀りすることになりました。 そこでは、天皇にお代わりして、豊鍬入姫命(とよすきいりひめのみこと)が皇大御神をお祀りしていましたが、垂仁(すいにん)天皇の御代に、倭姫命(やまとひめのみこと)が新たに皇大御神をお祀り申し上げるにふさわしい地を求められることになりました。倭姫命は大和の国を始め伊賀、近江、美濃の諸国を巡られた後、垂仁天皇26年、伊勢の国の度会(わたらい)の地、宇治の五十鈴の川上に到られ、皇大御神のお教えのままに「祠(やしろ)」をたててお祀り申し上げることになりました。今からおよそ二千年前のことです。祠は社(やしろ)とも書き、家(や)や屋(や)の代(しろ)という意味で、大きなお祀りに際して、その度新たにたてられる建物のことです。神籬や祠のように臨時にたてられる建物が、神の宮、つまり神宮と呼ばれるほどに大きな規模になったのは、天武天皇から持統天皇の御代にかけてのことと考えられています。20年に一度の大祭、神宮式年遷宮もその時代に始まりました。 明治時代までは、僧侶の姿で正宮に接近することは許されず、川の向こうに設けられた僧尼拝所から拝むこととされ、西行も僧尼拝所で神宮を拝み、感動の涙を流したそうです。 1945年(昭和20年)7月29日、宇治山田空襲によって宇治山田市は甚大な被害を蒙りました。内宮にも40機ほどの編隊でアメリカ軍機が神域に迫り、次第に照準が正確になってきたものの、内宮の神域に差し掛かったところで焼夷弾は五十鈴川対岸の山に吸い込まれるように流れていったそうです。この「奇跡」によって内宮に被害はなく、神職は「ご神威」に涙したそうです。    非常に大きいです。こんなに歩くとは思いませんでした。 ・伊勢神宮 内宮(ないくう) 住所:三重県伊勢市宇治館町1 電話:0596-24-1111(神宮司庁) 営業時間: 定休日: 料金: 駐車場:有 アクセス:伊勢自動車道、伊勢西ICから約5分 |