| 日吉大社(ひよしたいしゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2017年6月6日 |

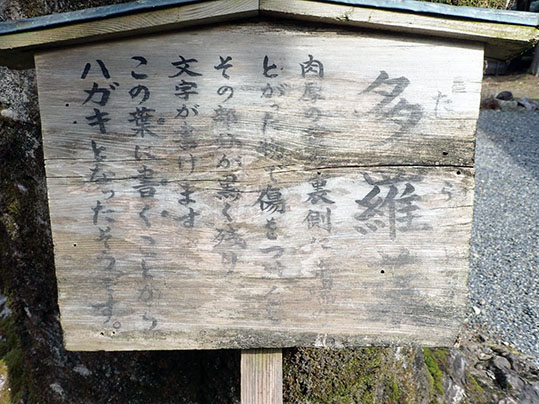

◎日吉大社(ひよしたいしゃ)(2017年3月10日) 日吉大社(ひよしたいしゃ)は滋賀県大津市坂本、比叡山の麓にある神社で、かつては「日吉社(ひえしゃ)」と呼ばれていました。第二次世界大戦後は「ひよし」を正式の読みとしています。天台宗の護法神であり、社殿の立つ場所が平安京の表鬼門に当たるため、平安時代より都の守護神としても信仰され、方除け、厄除けのご利益で知られます。延暦寺との結びつきが強く、天台宗の広まりとともに、全国に勧請されていったそうです。 「古事記」に「大山咋神、亦の名を山末之大主神。此の神は近淡海国の日枝の山に坐し」とあり、これは、日吉社の東本宮の祭神、大山咋神について記した文です。日枝の山(ひえのやま)とは、日吉大社の後にそびえる比叡山のことです。日吉社は、およそ2100年前、崇神天皇7年に日枝の山の山頂から現在の地に移されたそうです。 日吉大社の境内は八王子山(牛尾山)を含む13万坪の広さをもち、楓や杉に覆われた境内には西本宮、東本宮を中心に多数の社殿が建ち、現在でも約40のお社があります。中でも特に大きな7つの社を山王七社といいます。国宝2棟(東・西本宮本殿)と、重要文化財17棟を保有しています。 1571年(元亀2年)、織田信長の延暦寺への焼討ちの際、日吉社も建物、神輿など全て焼失しました。その後、豊臣家の援助で再建され、さらに徳川家康を始祖とする徳川幕府によって再興されていきました。1616年(元和2年)、徳川家康が没した時、慈眼大師、天海は朝廷の許しを得て、家康の霊を「東照大権現」として日光東照宮に祀りました。日吉大社がある坂本には、その雛形ともいわれる日吉東照宮があります。 日吉大社では猿を神様の使いであるとし、「神猿(まさる)」と呼んでいます。元々、この地域には猿が多く生息しており、いつの頃からか魔除けの象徴として大切に扱われるようになったそうです。もともとは日吉大社に仕える猿を「真の猿」、「まさる」と呼んでおり、いつの頃か「真」の字を「神」の字に代えて、読みは「まさる」のまま変更しなかったため、「神猿」と書いて「まさる」と読ませるそうです。「まさる」は「魔が去る」、「勝る」に通じることから縁起が良いとして名付けられたようです。 日吉大社には3000本のもみじがあり、関西屈指の紅葉名所として知られています。「青もみじ」の新緑の季節や11月中旬の紅葉が美しく境内を彩ります。    ・大宮橋 境内を流れる大宮川に架かっている橋で、走井橋(はしりいばし)、二宮橋(にのみやばし)と合わせて「日吉三橋」と呼ばれ、重要文化財に指定されています。1669年(寛文9年)建造とされている木造の橋を模した花崗岩製の反り橋で、両側に格座間(こうざま)を彫り抜いた高欄をつけるなど、日吉三橋の中で最も手が込んでいる造りです。幅5m、長さ13.9mで川の中に12本の円柱の橋脚を立て、貫でつなぎ、その上に3列の桁を置き、桁上に継ぎ材をならべ、橋板を渡しています。  ・二宮橋(にのみやばし) 東本宮(二宮)に向かう参道の大宮川にかかる花崗岩製の石造り反橋ですが、木造橋の形式で造られています。川の中に12本の円柱の橋脚を立て、その上に3列の桁を置き、桁上に継ぎ材をならべ、橋板を渡し、両側に高欄を付けています。 上流にかかる大宮橋とほぼ同じ規模で、幅5m、長さ13.9mですが、大宮橋より簡素で橋脚の貫もなく、高欄も板石と擬宝珠付親柱で構成されています。 天正年間(1573年~1592年)に豊臣秀吉が寄進したと伝えられているそうですが、木橋が現在の石橋に架け替えられたのは1669年(寛文9年)です。1917年(大正6年)8月、日吉三橋の1つとして国の指定文化財に指定されています。  ・山王鳥居 一般的な「明神(みょうじん)鳥居」の上に、合掌の形をつけた日吉社独特の鳥居です。延暦寺を開いた伝教大師、最澄が日吉大社を護法神(ごほうしん)としたことから、古くは延暦寺に参拝される方々もこの道を通ったので、普通の鳥居の上に合掌の形をつけているといわれているそうです。  ・日吉神馬   ・西本宮 楼門 楼門とは、二階建てで階上に縁があり、屋根は1つしかない形式の門のことです。西本宮楼門は東本宮楼門と同様、三間一戸、入母屋造、檜皮葺の建物です。東本宮楼門より大きく、壮麗です。木部は丹塗りを主とし、上下の釣り合いが良く、木の緑に映えます。四隅には猿の彫刻、前後に極彩色の蟇股があります。確実な資料はないものの、1586年(天正14年)頃に造営されたと考えられているそうです。1917年(大正6年)4月5日に国の指定文化財になりました。    ・西本宮 拝殿 西本宮拝殿は方三間、一重、入母屋造、桧皮葺、妻入りを特徴とする建造物であり、柱間は四方開け放しの舞殿形式です。屋根の妻飾りは木連格子、回り縁は高欄がつき、天井は中央部が一段と高くなった折上小組格天井となっています。お祓いなどの神事はここで行われます。1586年(天正14年)に本殿と同時に建てられました。1964年(昭和39年)5月に重要文化財に指定されています。  ・西本宮 本殿 本殿の造りは「日吉造(ひえづくり)」と呼ばれ、前面と両側面にのみ庇がつけられた独特な形をしています。日吉大社の東本宮本殿と西本宮本殿と宇佐宮(うさぐう)本殿にだけ見られる形です。屋根は檜の皮を原料とした檜皮葺(ひわだぶき)です。1586年(天正14年)に造られ、1597年(慶長2年)に改造されています。本殿に狛犬が乗っている珍しい様式です。1961年(昭和36年)に国宝に指定されています。 本殿階段の右下には入口があり、下殿(げでん)と呼ばれる部屋に入ることができます。山王七社にはすべて下殿があります。神仏分離になる前、ここは延暦寺の僧侶が仏式でお参りするための部屋でした。この中には仏像や仏画が置かれていたそうです。   ・御神木 桂 西本宮は、大己貴神(おおなむちのかみ)を祀っていますが、大己貴神が奈良の大神神社(おおみわじんじゃ)から比叡山の麓にお越しになった時、携えていた杖をこの地に挿し立てたところ、桂の木に成長したとする伝承があるそうです。  ・宇佐宮(うさぐう) 本殿 桁行五間、梁間三間、日吉造、檜皮葺の建物です。東本宮本殿、西本宮本殿と同じ日吉造ですが、正面の階段前に吹寄格子を入れた障壁が設けてあるのが異なる点です。高い床下には大きな岩が露出していて意味がありそうですが、詳細は不明のようです。 祭神は田心姫神(たごりひめのかみ)で、西本宮の大己貴神のお妃の神様です。建物はやや規模の小さい日吉造りで1598年(慶長3年)に造られました。宇佐宮の神紋が橘であることから、本殿両脇に橘の木を植えています。以前は聖真子(しょうしんし)宮ともいわれていました。1901年(明治34年)8月に国の重要文化財に指定されました。  ・白山姫神社(白山宮) 本殿 白山姫神社は858年(天安2年)に比叡山延暦寺の僧、相応和尚の感得によって勧請されたそうです。祭神は、石川県にある白山比咋(しらやまひめ)神社からお招きした菊理姫神(くくりひめのかみ、白山姫神)です。本殿の西側に高さ1mほどの「雪丈岩(ゆきたけいわ)」と呼ばれる岩があります。858年(天安2年)の御遷宮の時、6月にも拘わらず、この岩の丈程に雪が積もり、白山からの御出現を表したそうです。 現在の社殿は三間社流造、檜皮葺で1598年(慶長3年)に再建されました。1906年(明治39年)に国の重要文化財に指定されています。以前は客人宮(まろうどぐう)とも呼ばれていたそうです。  ・白山宮 拝殿 1601年(慶長6年)に再建されています。国の重要文化財に指定されています。  ・東本宮 楼門 東本宮の入口に南面して建つ三間一戸の建物で入母屋造、檜皮葺、縁付きで、斗栱(ときょう)は上下層とも三手先となっています。2階に勾欄付の縁を廻らせ、入母屋造、檜皮葺の屋根を2階部分にだけ架けています。西本宮楼門とは異なる比例で1階部分が高く、2階部分が低いため、すらりとした均斉がとれた建物です。 天正~文禄2年(1573年~1593年)頃に建てられたと考えられています。1923年(大正12年)3月に国の重要文化財に指定されました。     ・東本宮 拝殿 桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、妻入り、檜皮葺の建物です。方三間といわれる拝殿ですが、柱間が四方とも格子や格子戸になっている点が他とは異なります。屋根の妻飾りは木連格子、天井は小組格天井、回り縁は高欄付きとなっていて、本殿と同じく1595年(文禄4年)に建てられました。なお、樹下神社の拝殿と本殿を結ぶ線と、東本宮の拝殿と本殿を結ぶ線が交わる造りは珍しいものです。1964年(昭和39年)5月に国の重要文化財に指定されました。  ・東本宮 本殿 祭神は大山咋神で、西本宮と対をなします。二宮(にのみや)、小比叡(おびえ)とも呼ばれます。山の神のみならず、五穀豊穣や家内安全の神様として知られています。 桁行五間、梁間三間、日吉造、檜皮葺の建物です。東本宮本殿は、社殿後方の廻り縁の中央三間の床が一段高く造られている点が西本宮本殿と異なっています。1595年(文禄4年)に建てられました。1961年(昭和36年)4月に国宝に指定されています。また、檜皮葺は2013年(平成25年)3月に新しく葺き替えられました。  ・樹下神社(じゅげじんじゃ) 本殿 三間社流造、檜皮葺の建物で、後方三間・二間が身舎(もや)、その前方一間通しの廂が全室となっています。床下が日吉造と共通した方式であることや、向拝階段前に吹寄格子の障壁を立てているのが特徴です。1595年(文禄4年)に建てられ、格子や破風、懸魚などに打たれた飾り金具は豪華です。1906年(明治39年)4月に国の重要文化財に指定されました。  ・亀井霊水(かめいれいすい) 昔、ここに池があり、最澄が参拝した時、霊亀が浮かんできたそうです。そこで、この水を占ったところ、閼伽井(あかい:仏様に捧げる水を汲む井戸)にするべし、と宣託があり、「亀井」と名付けられたそうです。   ・竈殿社 竈(台所)の守護。食事、調理の神様。  ・包丁塚  ・猿塚 神猿さんが退落すると葬られる塚。   ・求法寺 走井堂(ぐほうじ はしりいどう) もと第四世天台座主、安恵(あんね)和尚の里坊として創建されました。その後、第18世座主、慈恵大師(じえたいし)、良源(りょうげん)僧正が12歳の頃、初登山の際、ここで比叡山への入山修行の決意を固めたことから「求法寺(ぐほうじ)」と名付けられたそうです。また、古来より走井と呼ばれた土地であったことから「走井堂(はしりいどう)」と称しているそうです。 本尊は自作と伝えられている元三大師(がんざんだいし、慈恵大師良源僧正)像です。建物は1714年(正徳4年)に上棟されたものです。   ・多羅葉(たらよう) 肉厚の葉の裏面を尖ったもので傷つけると、その部分が黒く残って字が書けます。葉の裏面に経文を書いたりして使われていたそうです。この葉に文字を書くことから、「葉書(はがき)」という言葉が生まれたそうです。 インドで経文を書くのに使われた貝葉の原料であるヤシ科のタラジュ(多羅樹、Corypha utan)という木と同じように文字を書くことができるため、「タラヨウ(多羅葉)」と名付けられたそうです。現在は郵便局の木として定められており、東京中央郵便局の前などにも植樹されているそうです。    ・日吉大社(ひよしたいしゃ) 住所:滋賀県大津市坂本5-1-1 電話:077-578-0009 営業時間:9:00~16:30 定休日:無 料金:大人300円、子供150円 駐車場:有 アクセス:京阪電車、坂本駅から徒歩約10分 |