| 天橋立(あまのはしだて) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2021年6月6日 |

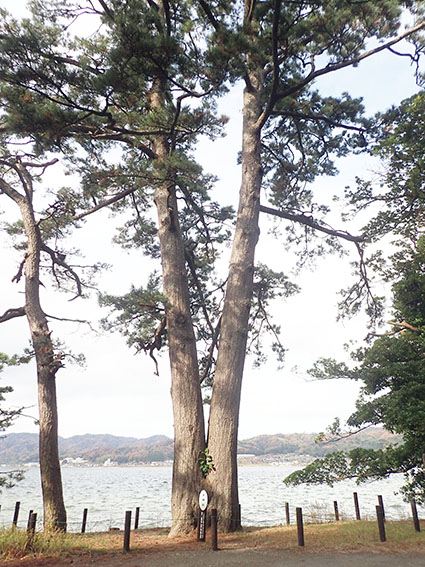

◎天橋立(2020年12月20日) 天橋立は、京都府北部の日本海の宮津湾にある有名な観光地です。「天橋立」は陸奥の「松島」、安芸の「宮島」とともに、日本三景とされている特別名勝のひとつです。これは、江戸時代初期の朱子学派儒学者である林羅山の三男である林鵞峰が、江戸時代の1643年(寛永20年)に著作した「日本国事跡考」のなかで「松島、此島之外有小島若干、殆如盆池月波之景、境致之佳、與丹後天橋立、安藝嚴島爲三處奇觀」(松島、この島の外に小島若干あり、ほとんど盆池月波の景の如し、境致の佳なる、丹後天橋立・安芸厳島と三処の奇観となす)と記したことが、「日本三景」の由来とされています。そこで2006年(平成16年)、林鵞峰の誕生日にちなみ、日本三景観光連絡協議会が7月21日を「日本三景の日」と制定しました。 天橋立は日本海を流れる海流が宮津湾に入り、砂を運んでくると同時に阿蘇海(内海)に流れ出る野田川の土砂が長い時間をかけて堆積し、全長約3.6kmの砂嘴(さし)を形成しました。幅は広いところで約170m、狭いところでは約20mで、自然に松が生い茂り、砂洲には約8千本の松並木を作っています。智恩寺境内を含む橋立付随地、傘松地区を含めた総称を「天橋立公園」と呼びます。 天橋立の一筋の松並木が宮津湾と阿蘇海を分けた景観は、天に架かる橋のように見えることから「天橋立」の名が付いたとされています。また、空に浮かんだ雲が海面に写った景観を逆さに見ると、空と海とが逆転し、まさに天に架かる橋のように見えることから、「股のぞき」でも有名な景勝地です。 丹後風土記によると、その昔、天橋立は「天への架け橋」といわれており、天にいた「イザナギ」が、地上の籠神社奥宮(眞名井神社)にいた「イザナミ」のもとに通うために使っていた梯子とされています。ある日、イザナギノミコトが昼寝をしている間に倒れて天橋立になったという神話があるそうです。 天橋立を楽しむには展望所からの眺めはもちろん、天橋立の中を歩いたり、自転車や船に乗ったり、海水浴場で泳いだりと自然を感じる楽しみ方も人気だそうです。天橋立を歩いて渡ると片道約50分、自転車では約20分です。 また天橋立は、日本の名松百選、日本の名水百選、日本の道百選、日本の白砂青松百選、日本の渚百選、美しい日本の歴史的風土百選、日本の歴史公園百選、日本の地質百選など、多くの「日本百選」に選ばれています。  ・傘松公園から  ・股のぞき  ・阿蘇海(フェリー)から   ・散策すると          ・千貫松  ・夫婦松  ・天橋立 住所:京都府宮津市文珠天橋立公園 営業時間:散策自由 定休日:無 料金:無 |