| 御香宮神社(ごこうのみやじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2004年5月26日 |

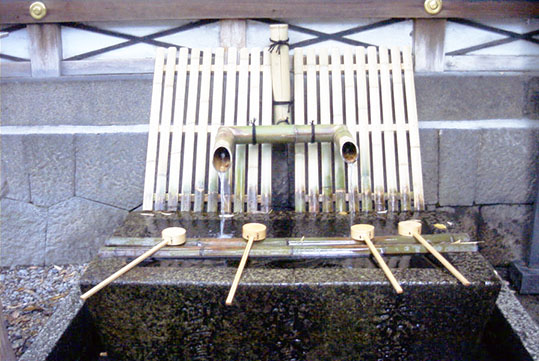

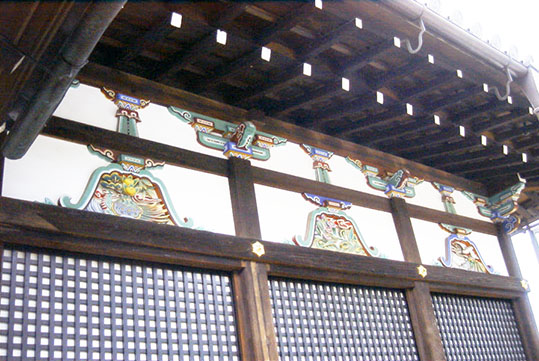

◎御香宮神社(ごこうのみやじんじゃ)(2004年5月11日) 御香宮神社(ごこうのみやじんじゃ)は京都市伏見区にある神社です。通称は「御香宮」、「御幸宮」などです。地元の人達からは「ごこんさん」の愛称で親しまれている神社だそうです。酒どころ伏見の氏神で、境内には伏見酒の全銘柄の酒樽が積まれています。 創建年代は不明ですが、当初は「御諸神社(みもろじんじゃ)」という名前だったそうです。創建の由緒が不明だそうですが、862年(貞観4年)に社殿を修造したという記録があるそうです。伝承によると、862年(貞観4年)9月9日、境内から水が湧き出し、良い香りが四方に漂ったそうです。しかも、その水を飲むと病が治ったので、時の清和天皇から「御香宮(ごこうのみや)」の名を賜ったとそうです。また、境内から湧き出た水は「御香水」と呼ばれるようになったそうです。その井戸は明治時代に枯れてしまったそうですが、1982年(昭和57年)の春に復元し、1985年(昭和60年)に環境省の名水百選に認定されました。 神功皇后を主祭神とし、夫の仲哀天皇、子の応神天皇ほか、六神をお祀りしています。神功皇后の神話における伝承から、安産の神として信仰を集めています。 豊臣秀吉は1590年(天正18年)、願文と太刀(重要文化財)を献じて、自身の成功を祈ったそうです。その後、伏見城築城の際、御香宮神社を城内に移し、鬼門の守護神とし(現在でも古御香宮として残っています)、社領300石を寄進しました。 徳川家康は1605年(慶長10年)に御香宮神社を元の位置に戻し、京都所司代、板倉勝重を普請奉行として本殿重要文化財)を造営しました。このため本殿には、菊の御紋や五七の桐紋、葵の御紋が見られます。 1622年(元和8年)には初代水戸藩主、徳川頼房(水戸黄門の父)が旧、伏見城大手門を寄進し、大手門(重要文化財指定)が移築されました。徳川頼房は1625年(寛永2年)に軒唐破風(のきからはふ)の極彩色な彫刻によって埋められた割拝殿(京都府指定文化財)も寄進しています。 1868年(明治元年)に起こった鳥羽・伏見の戦いでは、官軍(薩摩藩)の本営となり、竹田街道を挟んで南側にあった幕府軍(会津藩・新選組)の本営、伏見奉行所を砲撃して陥落させています。しかし、幸いにして戦火は免れ、御香宮神社の建物は無事だったそうです。 昭和に入ると、すぐ東を通る国道24号線の拡幅に伴い、境内の一部を道路用地として提供し、その際に元伏見奉行所の跡で、米軍のキャンプ地の跡である桃陵団地建設の際に発見された小堀遠州ゆかりの庭園が造園家、中根金作の手によって、社務所の裏側に再現されました。これは小堀遠江守政一(小堀遠州)が1623年(元和9年)に伏見奉行に着任した時、奉行所の新築を命ぜられたそうです。1634年(寛永11年)7月、上洛した三代将軍、徳川家光をここに迎えた時、立派な庭園に感心し、褒美として5000石の加増をいただき、一躍、大名に列したそうです。この庭園は明治以降、陸軍工兵隊、米軍キャンプ場と移り変わり、1957年(昭和32年)に市営住宅地になっていたそうです。これが発見され、御香宮神社に移築したそうです。庭園の手水鉢には1477年(文明9年)の銘があり、後水尾上皇が命名された「ところがらの藤」も移植しており、その由来碑も建てられています。                  ・御香宮神社(ごこうのみやじんじゃ) 住所:京都府京都市伏見区御香宮門前町174 電話:075-611-0559 営業時間:9:00〜16:00 定休日:無 料金:200円 アクセス:京阪電車、京阪本線、伏見桃山駅から徒歩約5分 |