| 四天王寺(してんのうじ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2019年7月26日 |

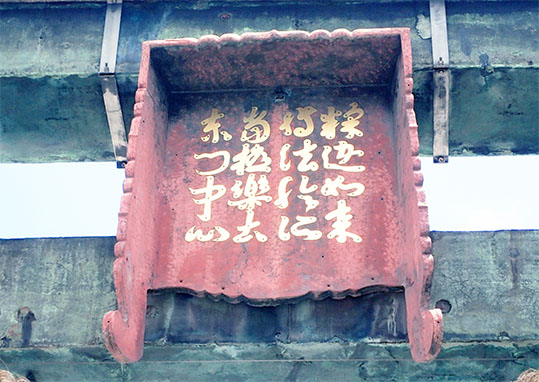

◎四天王寺(してんのうじ)(2019年7月11日) 四天王寺(してんのうじ)は、大阪市天王寺区四天王寺にある和宗の総本山の寺院です。聖徳太子が建立した七大寺の一つとされています。天台宗に属していた時期もあったそうですが、日本仏教の祖とされる「聖徳太子建立の寺」であり、既存の仏教の諸宗派にはこだわらない全仏教的な立場から、1946年(昭和21年)に「和宗」の総本山として独立しています。地名の「天王寺」は「四天王寺」の略称です。また、荒陵寺(あらはかでら)、難波大寺(なにわだいじ)、御津寺(みとでら)、堀江寺(ほりえでら)などの別称が伝えられているそうです。本尊は救世観音(ぐぜかんのん)です。 「日本書紀」によると四天王寺の建立には次の経緯があったそうです。587年(用明天皇2年)、かねてより対立していた崇仏派の蘇我馬子と排仏派の物部守屋の間に武力闘争が発生しました。蘇我馬子軍は物部守屋の本拠地であった河内国渋河(現、大阪府東大阪市布施)へ攻め込んだものの、物部守屋は稲城(いなき、稲を積んだ砦)を築き、自らは朴(えのき)の上から矢を放って防戦したため、蘇我馬子軍は三度、退却しました。聖徳太子こと厩戸皇子(当時14歳)は蘇我馬子軍の後方にいましたが、この戦況を見て、白膠木(ぬるで)という木を伐って四天王の像を彫り、「もし、この戦に勝利したなら、必ずや四天王を安置する寺塔(てら)を建立し、この世の全ての人々を救済する」と誓願したそうです。その甲斐あってか、蘇我馬子軍の矢が物部守屋に命中し、物部守屋は「えのき」の木から落ち、戦いは崇仏派の蘇我馬子が勝利しました。 この6年後、593年(推古天皇元年)に聖徳太子は摂津難波の荒陵(あらはか)で四天王寺の建立に取りかかりました。寺の基盤を支えるため、物部氏から没収した奴婢と土地が用いられたそうです。四天王寺の伽藍配置は大陸の影響を色濃く受けた「四天王寺式伽藍配置」といわれるもので、南から北へ向かって中門、五重塔、金堂、講堂を一直線に並べ、それを回廊が囲む形式です。日本では最も古い建築様式のひとつで、その源流は中国や朝鮮半島に見られます。6〜7世紀の大陸の様式を今日に伝える貴重な建築様式とされています。仏教の根本精神の実践の場として、中心伽藍の北には、仏法修行の道場である「敬田院」、病者に薬を施す「施薬院」、病気の者を収容し病気を癒す「療病院」、身寄りのない者や年老いた者を収容する「悲田院」の四箇院が設けられています。 四天王寺は、この後、度重なる災害で大きな被害を受けています。平安時代の836年(承和3年)、落雷によって五重塔が破損し、960年(天徳4年)には火災によって全て焼失してしまったそうです。復興していたものの、1361年(康安元年)には地震によって金堂が倒壊し、後に復興したものの、応仁の乱の際には大内政弘によって放火されてしまいました。 1576年(天正4年)5月には織田信長による大坂本願寺攻め、いわゆる石山合戦の中で天王寺の戦いによって織田軍に火を付けられ、全焼した上、寺領を全て没収されました。1584年(天正12年)には金堂が建立され、1594年(文禄3年)から豊臣秀吉によって復興が行われ、単層の金堂が重層に改築され、ほかの堂舎も再建されました。1600年(慶長5年)には豊臣秀頼によって大和国額安寺から五重塔が移築され、4代目の五重塔となりました。また、庚申堂なども再建されました。翌1601年(慶長6年)には豊臣秀頼によって千石が寄進されました。 しかし、1614年(慶長19年)、大坂冬の陣で焼失してしまいました。そして1623年(元和9年)に将軍、徳川秀忠によって5代目五重塔や伽藍が再建され、その他の堂も江戸幕府の援助で再建されました。しかし1801年(享和元年)に落雷があり、五重塔や金堂を始めとして境内の東半分が全焼してしまいました。その後、1813年(文化10年)、大坂、白銀町の町人、淡路屋太郎兵衛が中心となって6代目五重塔や伽藍が再建されました。 1813年(文化10年)に再建された伽藍は昭和まで残っていましたが、1934年(昭和9年)9月21日の室戸台風によって6代目五重塔が倒壊してしまいました。この時、五重塔は中門(仁王門)側に倒れたため、中門もあおりを受けて倒壊し、金堂も傾斜破損するなど大被害を受けてしまいました。 1940年(昭和15年)に7代目五重塔が再建されましたが、1945年(昭和20年)3月13日、14日に行われた第1回大阪大空襲によって東大門や庚申堂の他、中心伽藍もろとも焼失してしまいました。7代目五重塔はわずか5年の命でした。 1946年(昭和21年)に天台宗から独立し、和宗を創設し、総本山となりました。1950年(昭和25年)9月3日、ジェーン台風によって新たな金堂が崩壊してしまいました。この時、逃げ遅れた参詣者2人が下敷きとなって、1人が死亡しているそうです。この金堂は、18世紀に六時堂の北に建築された食堂を戦後に移築したものでした。収蔵されていた仏像は無傷のまま回収されています。 中心伽藍は1957年(昭和32年)から再建が始まり、1963年(昭和38年)に完成しました。五重塔は現在、8代目となっています。鉄筋コンクリート造りになりましたが、飛鳥建築の様式を再現しています。 1972年(昭和47年)6月23日、祈祷所「萬燈院」が火災に遭いました。建物は椎寺にあった薬師堂を戦後に移築したものでした。建物内にあった十一面観音像などは消火の放水で濡れたものの、無事でした。 1979年(昭和54年)には聖霊院奥殿、絵堂、経堂が再建されました。その他の建物も次々に再興され、現在ではほぼ旧観に復しています。 ・石鳥居(いしのとりい) 建立当初は木造でしたが、1294年(永仁2年)、忍性律師により石造(花崗岩)に改められました。吉野、金峯山寺の銅の鳥居、宮島、厳島神社の大鳥居と並んで日本三鳥居の1つとされています。重要文化財に指定されています。 過去、幾多の地震や災害による被災、修理の記録があり、近年では1995年(平成7年)の阪神大震災の後、石柱のヒビ、傾きが認められたため、1997年(平成9年)に半解体修理を実施しています。この時、島木を包む銅版の中から永正、寛文年間などの写経、毛髪、経木が多数、確認されているそうです。 鳥居の上部中央に高さ1.5m、横1.1mの「釈迦如来 転法輪処 当極楽土 東門中心」という文字が書かれたブロンズの扁額が掲げられています。文字は弘法大師、小野道風の筆とも言われているそうです。    ・金堂 聖徳太子の本地仏である救世観音をお祀りし、四方を四天王が守護しています。基壇下の青竜池より、白石玉出の清水が湧いていて、この水を亀井堂に引いていると言われています。内壁には中村岳陵筆の仏伝図が描かれています。    ・六時礼讃堂 境内中央に位置する雄大なお堂で、昼夜6回にわたって諸礼讃をするところから六時礼讃堂の名があります。薬師如来、四天王等をお祀りしていて、回向(供養)、納骨等を行う四天王寺の中心道場です。重要文化財に指定されています。    ・丸池(鏡の池) 俗に「丸池(まるいけ)」や「鏡の池(かがみのいけ)」と呼ばれる池です。どんなに大旱の年であっても池の水が枯れないと伝えられており、雨乞いを行う時は、この池の聖水を使って祈祷をしていたそうです。 池の西に(下の写真の正面)は仏足石(ぶっそくせき)と釈迦如来像が祀られ、参拝者はこちら側から西の方角を向いて、極楽浄土(彼岸)を観想し、池越しに拝むのが習わしだそうです。              ・四天王寺(してんのうじ) 住所:大阪府大阪市天王寺区四天王寺1-11-18 電話:06-6771-0066 定休日:無 アクセス:JR、天王寺駅から徒歩約12分 |