| 安居神社(やすいじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2019年7月26日 |

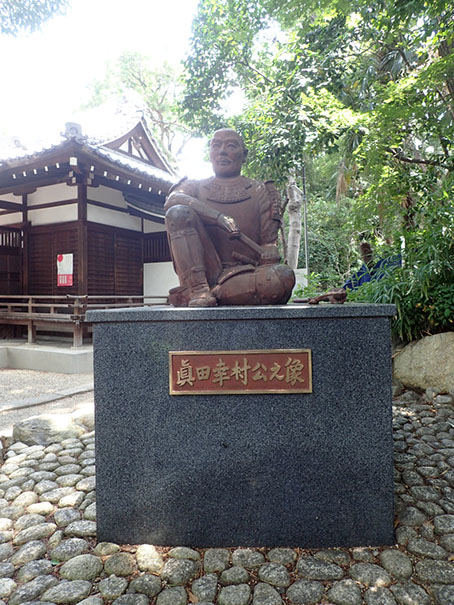

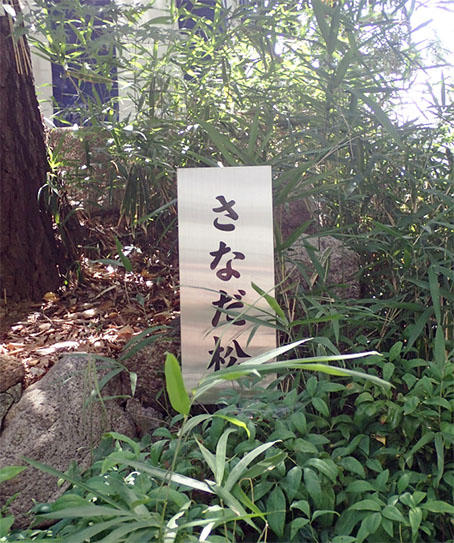

◎安居神社(2019年7月11日) 「安居神社(やすいじんじゃ)」は、大阪府大阪市天王寺区にある神社です。安居天満宮、安居天神、安井神社とも呼ばれるそうです。創建年は不詳ですが、非常に古い時代から少彦名神(すくなひこなのかみ)が祀られており、942年(天慶5年)から菅原道真が祀られるようになったと伝えられているそうです。 901年(昌泰4年)1月、左大臣、藤原時平の讒言により醍醐天皇が右大臣菅原道真を大宰員外帥として大宰府へ左遷し、道真の子供や右近衛中将源善らを左遷または流罪にした昌泰の変(しょうたいのへん)が起き、菅原道真が太宰府に移動する途中、河内(大阪府東部)の道明寺にいた伯母の覚寿尼を訪ねたそうです。その途中、安居神社に立ち寄り、休憩したそうです。菅原道真に同情した村人がおこしを差し上げると、お礼に菅原家の紋所である「梅鉢」をもらったそうです。これが、現在大阪名物の1つとなっている「粟おこし」の商標の梅鉢になったといわれているそうです。942年(天慶5年)に菅原道真が祀られるようになった云われは不明です。 また、1615年(慶長20年)の大坂夏の陣の時、安居神社の境内で真田信繁(幸村)が討死したとされており、記念碑が建てられています。真田信繁(幸村)は1615年(慶長20年)5月6日、道明寺の戦いに参加しています。1615年(慶長20年)5月6日、午前0時頃、豊臣方、後藤基次指揮の兵2,800は宿営していた河内国、平野を出発し、藤井寺を経て夜明け前に道明寺に到着しました。しかし、合流するはずだった毛利勝永、真田信繁(幸村)らの部隊が来る前に既に徳川方が前方に展開していました。そして戦が始まり、伊達勢の銃撃によって後藤基次が被弾、正午頃、約8時間の戦闘の末、後藤基次は戦死、後藤隊も壊滅しました。 この頃になって豊臣方の薄田兼相、明石全登、山川賢信らが道明寺に到着し、戦いに参加しました。薄田兼相は自ら太刀を振るったものの戦死し、残った部隊は誉田(こんだ)村方面に後退しました。ここに豊臣方、毛利勝永、真田信繁(幸村)らがようやく合流し、後退してきた兵を収容し、誉田村付近に着陣しました。 午後2時半頃、大坂城から八尾、若江の敗報と退却の命令が豊臣方に伝えられ、真田隊を殿軍とし、午後4時過ぎから順次、天王寺方面へ撤退を開始しました。徳川方の水野勝成は追撃を主張したものの、伊達政宗など諸将が、弾薬不足や死傷者の多さ、兵の疲労を理由に応じませんでした。その結果、豊臣方全軍が撤収しました。 翌5月7日、真田信繁(幸村)は大野治房、明石全登、毛利勝永らと共に徳川方を攻める作戦を立案しました。しかし、作戦通りにことが運ばず、真田信繁(幸村)は死を覚悟し、徳川家康本陣を目掛けた決死の突撃を敢行しました。この突撃には真田隊のみではなく、毛利、明石、大野治房隊などを含む豊臣諸部隊が奮戦し、徳川勢は総崩れの観を呈するに至ったそうです。 真田信繁(幸村)の部隊は越前松平家の松平忠直隊、15,000の大軍を突破し、合わせて10部隊以上の徳川勢と交戦しつつ、徳川家康本陣に向かって突撃を敢行しました。しかし真田隊が越前、松平隊との合戦を続けていた時、岡山口から井伊直孝の軍勢が横槍を入れて突き崩したそうです。これにより形勢が変わり、真田隊は越前、松平隊の反撃を受け、次々と討ち取られて数が減っていき、遂には備えが分断されてしまったそうです。真田信繁(幸村)は徳川家康に肉薄したものの、撤退を余儀なくされ、撤退を始めました。これを見た毛利隊も攻撃続行をあきらめ、大坂方は総崩れとなって大坂城への退却を開始し、天王寺口の合戦は大坂方の敗北となりました。 真田信繁(幸村)は四天王寺近くの安居神社の境内の一本松の下にもたれて傷つき疲れた身体を休ませていたところを、越前松平家、鉄砲組頭の西尾宗次に発見されると、「この首を手柄にされよ」との最後の言葉を残して討ち取られたそうです。享年49歳でした。しかし、実際には「真田信繁」という首が多数あったと言われているそうです。 一説では、安居神社から200m先の田んぼの中であったとも言われているそうですが、安居神社の境内には、真田信繁(幸村)が力尽きたと伝わる松の木「さなだ松」があります。ただし、当時の松は枯死してしまい、社殿復興を機に1951年(昭和26年)4月24日に植樹された2代目の松が「さなだ松」とされています。 また、大丸百貨店の元となる呉服店「大文字屋」を1717年(享保2年)に開業した下村彦右衛門正啓は、安居神社の熱烈な信奉者だったそうです。下村彦右衛門正啓は京都伏見の生家に古着商「大文字屋」を開業した後、1726年(享保11年)に大坂、木挽町北之丁に大坂店(おおさかだな)「松屋」を開店し、現金正札販売を始めました(現在の大丸、心斎橋店の所在地)。さらに1728年(享保13年)、名古屋本町四丁目に名古屋店(なごやだな)を開店し、「大丸屋」と称しました。 下村彦右衛門正啓居士は1726年(享保11年)に、この難波の地に「松屋」を開店する際、安居神社の社殿を修築し、境内地拡張のための敷地を寄進したそうです。このような経緯があり、歴代の大丸の当主の安居神社に対する信仰は極めて篤く、「大丸天神」と呼ばれることもあったそうです。 1945年(昭和20年)3月13日、14日の第1回大阪大空襲によって全焼したそうですが、大丸(百貨店)をはじめとする奉賛者の寄進によって1951年(昭和26年)春に復興されました。この時、さなだ松(2代目)も植樹されました。      ・真田幸村戦死跡之碑  ・真田信繁(幸村)の像 2009年(平成21年)12月17日に奉納され、播間公次氏が製作しました。  ・さなだ松   ・石柱 彫られている「昭和」の「和」の字が、逆さ文字になっています。逆さ文字にすることで、厄払いの意味があると言われているようですが、詳しいことは分かっていないそうです。昭和9年は室戸台風が京阪神を襲い、甚大な被害をもたらしました。この災いを払う目的があったのかもしれません。   ・安居神社(やすいじんじゃ) 住所:大阪府大阪市天王寺区逢坂1-3-24 電話:06-6771-4932 定休日:無 料金:無 駐車場:無 アクセス:地下鉄、谷町線、四天王寺前夕陽ヶ丘駅より徒歩約6分 |