| 姫路城 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2021年4月26日 |

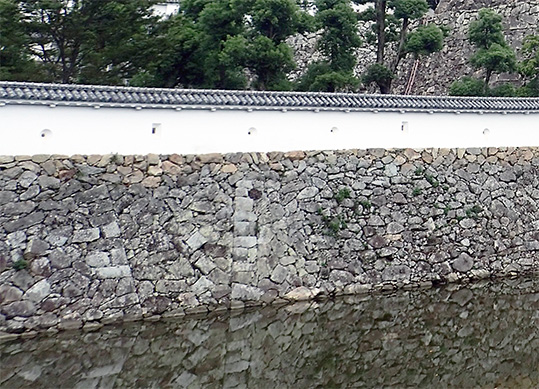

◎姫路城(2021年4月11日) 姫路城(ひめじじょう)は、兵庫県姫路市にある城です。播磨国飾磨郡(現在の姫路市)の北側にある姫山および鷺山を中心に築かれた平山城です。江戸時代以前に建設された天守が残る現存12天守の一つで、中堀以内のほとんどの城域が特別史跡に指定されています。また、現存建築物の内、大天守、小天守、渡櫓など8棟が国宝に、74棟の各種建造物(櫓・渡櫓27棟、門15棟、塀32棟)が重要文化財に指定されています。別名は白鷺城(はくろじょう、しらさぎじょう)です。 姫路城は1346年(南朝:正平元年、北朝:貞和2年)、鎌倉時代から南北朝時代にかけての武将、守護大名である赤松則村(円心)の次男、赤松貞範が姫山に城を築いたのが始まりとされています。当時は姫山城と呼ばれていたようです。 その後、戦国時代後期には赤松氏一門の小寺氏が西播磨地域で勢力を保っていました。戦国時代後期から安土桃山時代にかけては、御着城主、小寺政職(まさもと)に仕えていた黒田重隆(しげたか)が1545年(天文14年)に姫路城の城代に任命されました。1556年(弘治2年)頃には黒田重隆の子、黒田職隆(もとたか)が家督を譲られ、城代になったようです。 さらに1567年(永禄10年)頃、黒田職隆の嫡男、黒田孝高(よしたか、通称:黒田官兵衛、黒田如水)が家督を継ぎ、姫路城代になりました。織田信長の才能を高く評価した黒田孝高は1575年(天正3年)、羽柴秀吉の取次によって岐阜城で信長に謁見し、羽柴秀吉の与力のようになっていきました。1577年(天正5年)10月、織田信長によって羽柴秀吉が播磨を治めるようになると、黒田孝高は居城であった姫路城本丸を羽柴秀吉に提供し、自らは二の丸に住み、参謀として活躍するようになりました。1580年(天正8年)には織田信長から中国攻略を命じられた羽柴秀吉が3層の天守閣を築く工事を行い、翌1581年(天正9年)年に完成しました。 1582年(天正10年)6月2日に織田信長が本能寺で討たれ、羽柴秀吉が天下統一に向けて動いていくと、1583年(天正11年)、賤ヶ岳の戦い(羽柴秀吉と柴田勝家の戦い)の後、羽柴秀吉の異父弟である羽柴秀長が美濃守となり、播磨・但馬の2ヶ国を拝領し、姫路城と有子山城を居城にしました。 1585年(天正13年)に紀州征伐の功績で羽柴秀長が紀伊・和泉などの64万石余の所領を与えられると、妹おねが羽柴秀吉の妻となっていた木下家定が、姫路城代となりました。 その後、1600年(慶長5年)、関ヶ原の戦いに勝利した徳川家康は、山陽道上の交通の要衝、姫路を押さえるため、1601年(慶長6年)池田輝政に播磨・姫路52万石を与えました。初代姫路藩主となった池田輝政は、9年をかけて姫路城の大規模な改修を行いました。 池田輝政は1613年(慶長18年)1月25日、姫路で死去すると、嫡男の池田利隆が家督を継ぎました。1616年(元和2年)6月13日、池田利隆が病死(享年33歳)すると、長男の池田光政が家督を継ぎました。しかし、当時7歳であったことから、1617年(元和3年)3月6日、幼少を理由に因幡鳥取32万5,000石に減転封となりました。これに伴い、本多忠政が1617年(元和3年)7月14日に姫路城主となり、三の丸、西の丸などを増築しました。これには本多忠政の嫡男、本多忠刻が2代将軍、徳川秀忠の長女、千姫を妻としていたことが関係していると思われます。 5層7階の大天守閣は31.8m、石垣まで含めると46mの高さです。3つの小天守閣を渡櫓(わたりやぐら)で連結した連立式天守閣は白漆喰(しろしっくい)を塗り込めた外壁が輝き、唐破風、千鳥破風の屋根が幾重にも重なっています。白鷺が羽を広げて飛び立つ姿に似たところから白鷺城と呼ばれています。 この後も、城主は変わっていきますが、姫路城には大きな変化はなかったようです。1869年(明治2年)、版籍奉還によって姫路城は国有となり、明治初期には陸軍省の管理下に入りました。その後、民間に払い下げとなり、競売により神戸清一郎が23円50銭で落札したそうです。しかし、権利が放棄されたらしく、国有に戻ったそうです。その後、陸軍兵営地となり、歩兵第10連隊の駐屯地として使用され、兵舎増築のために本城、向屋敷、東屋敷等が撤去されました。年を経て腐朽が進んでいましたが、陸軍の中村重遠工兵大佐の働きかけによって大小天守群、櫓群などを名古屋城とともに保存する処置が取られました。その後、腐朽が進むと市民の間から衆貴両院に修復工事の陳情が行われ、議会の決議によって国費9万円をもって1910年(明治43年)から「明治の大修理」が行われました。この大修理を機に、市民の間から陸軍省から姫路市への払い下げと城を公開することを求める声が強まり、姫路市会の決議を経て1914年(大正3年)に軍用地を除いて姫路市への無償払い下げが決定し、公開されることになりました。 史蹟名勝天然紀念物保存法に基づいて1927年(昭和2年)に姫路城が史跡に指定され、さらに国宝保存法に基づいて1931年(昭和6年)に姫路城天守閣が国宝に指定されました。太平洋戦争中には姫路も2度の空襲被害がありましたが、大天守最上階に落ちた焼夷弾が不発弾となる幸運もあり、奇跡的に焼失を免れ、現在に至るまで大天守をはじめ多くの城郭建築が残っています。 その後、「昭和の大修理」を経て、姫路公園の中心として周辺一帯も含めた整備が進められ、祭りや行事の開催、市民や観光客の憩いの場になっているほか、戦国時代や江戸時代を舞台にした時代劇などの映像作品の撮影が行われています。1993年(平成5年)にはユネスコの世界文化遺産に登録されました。2009年(平成21年)から大天守保存修理工事(平成の修理)が行われ、2015年(平成27年)から一般公開が再開されています。                ・菱の門 左右の木製の柱の上に、菱の葉を花弁のように組み合わせた木製の模様が施されていることから「菱の門」と呼ばれています。   ・三国堀 池田輝政が播磨、淡路、備前の三国を治める大名だったことから「三国堀」と呼ばれるようになったと言われているそうです。   ・大天守最上階にある刑部神社 木下家定が城主だった時代、姫路に立ち寄った宮本武蔵が名前を隠して足軽奉公をしていたそうです。その頃、城に妖怪が出るという噂が広まっていましたが、武蔵が平気で夜の出番を勤めていたことが家老の耳に入り、名高い武芸者であることが知られました。 そして木下家の客分にとりたてられた武蔵に、妖怪退治の命が下ったそうです。ある夜、武蔵が灯一つを持って天守閣に登り、3階の階段にさしかかった時、炎が吹き荒れ、地震のような音と振動がしたそうです。武蔵が腰の太刀に手をかけると、辺りは元の静けさに戻ったそうです。4階でも同じことが起こりましたが、武蔵は構わず最上階まで登り、明け方まで番をしていたところ、美しい姫が現れ「我こそは当城の守護神、刑部明神なり。その方が今宵参りしため、妖怪は恐れて退散したり。よって褒美にこの宝剣を取らす。」といって姿を消したそうです。武蔵の前には白木の箱に入った郷義弘の名刀が残されていたそうです。   ・お菊井戸 城内の上山里丸と呼ばれる広場にある「お菊井戸」が、有名な「播州皿屋敷」に出てくる井戸だといわれています。 永正年間の頃、城主、小寺則職の執権、青山鉄山が城の乗っ取りを計画し、これに気づいた忠臣の衣笠元信は、愛妾のお菊を青山家に女中として送り込み、陰謀を暴こうとしました。しかし、努力のかいもなく、青山家のクーデターは成功してしまったそうです。それでもお菊は青山家に残り、龍野に逃れた衣笠元信に情報を送っていたそうですが、ついに町坪弾四郎に気づかれてしまい、それを盾に結婚を迫られたそうです。しかし、お菊はどうしても首を縦に振りません。腹を立てた弾四郎は家宝の皿10枚のうち1枚を隠し、お菊の不始末として責め殺して井戸に投げ込んだそうです。それからというもの毎夜、「1枚、2枚…」と皿を数えるお菊の悲しげな声が井戸から聞こえるようになったそうです。 その後、衣笠元信ら忠臣によって青山鉄山一味は滅ぼされ、お菊は「於菊大明神」として十二所神社の境内にあるお菊神社に祭られました。  ・歴代の姫路城のしゃちほこ    ・姫路城 住所:兵庫県姫路市本町68 電話:079-285-1146 営業時間:9:00〜16:00(閉門は17:00) 定休日:12月29日、30日 |