| 廣峯神社(ひろみねじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2021年4月26日 |

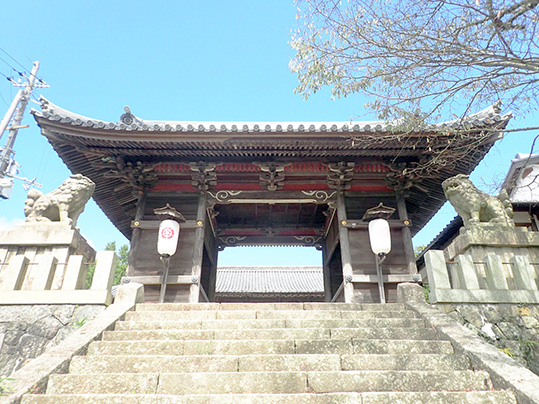

◎廣峯神社(2021年4月11日) 廣峯神社(ひろみねじんじゃ)は、兵庫県姫路市の広峰山の頂上(標高311m)にある神社です。元正朝の霊亀2年(716年)、第9次遣唐使の留学生となって唐に渡った吉備真備が733年(天平5年)に唐から帰国した際、この地で神威を感じ、それを時の帝であった聖武天皇に報告したことにより、天平6年(734年)、白幣山に創建されたのが始まりと伝えられているそうですが、これは年代が合いません。 吉備真備は天平6年(734年)10月に第10次遣唐使の帰国に伴って玄昉と同船で帰途に就き、途中で種子島に漂着し、翌天平7年(735年)4月に多くの典籍を携えて帰朝しました。天平6年(734年)に創建されているならば吉備真備は全く関係ありませんし、吉備真備をルーツとするのであれば天平7年(735年)以降でなければ辻褄が合いません。「吉備真備」は歴史の古さを信じさせようとして、誰かが後から付けた話ではないでしょうか。 905年(延喜5年)に醍醐天皇の命によって藤原時平らが編纂を始め、927年(延長5年)に完成した「延喜式」の神名帳には記載がないそうですが、901年(延喜元年)に完成した歴史書である「日本三代実録」には「播磨国無位素盞嗚神に従五位下を授く」との記述があり、これが廣峯神社のことと考えられるそうです。このことから900年以前には、既に存在していたと考えられるようです。 主祭神は、素戔嗚尊(すさのおのみこと)と五十猛尊(いそたけるのみこと)です。素戔嗚尊が祀られていることから、全国にある牛頭天王(ごずてんのうそう)の総本宮とされています。(ただし、八坂神社も牛頭天王総本宮を主張しています。)牛頭天王とは天竺(インド)にある祇園精舎の守り神とされ、日本の神仏習合における神であり、神道の素戔嗚尊と同一視されています。 本殿は入母屋造り、檜皮葺、桁行11間もあり、拝殿(桁行10間)とともに国内最大級の大きさを誇ります。本殿、拝殿とも長い歴史の中で災禍にみまわれ、本殿は室町時代中期、1444年(文安元年)に、拝殿は江戸時代、1626年(寛永3年)に姫路城、城主、本多忠政に再建された建造物ですが、いずれも国の指定重要文化財になっています。山頂にあることから、姫路城を始め、姫路の市街地が一望できます。 本殿の背面には九星の飾り穴があります。この「九つの穴」は、生年月日によって運命星が定められている現代暦上の「九星」に相応するそうです。穴深くには自分の守り神が鎮まっているので、自分の穴に向かって参拝します。 また、黒田家三代ゆかりの神社としても知られ、2019年には黒田官兵衛を祀る「官兵衛神社」が境内に造られました。      ・表門(随神門) 大棟鬼瓦の箆書銘に元禄10年(1697年)とあり、建築様式技法上からも、この時期の建物であるとされています。また大棟鬼瓦には元禄期を代表する名工、大古瀬十郎兵衛の箆書銘もあるそうです。三間一戸の門は通常八脚門の形式をとりますが、中央通路間の幅を極端に広くとり、親柱を省略して平入門とした珍しい形式です。石敷の通路の両脇に随神間を設け、それぞれ中央に両開格子戸を立て、両脇を板壁で結界しています。1967年(昭和42年)2月23日に姫路市の文化財に指定されています。  ・拝殿 本殿の前面に軒を接して建つ正面十間、側面四間の大建築で、敷地が本殿に向かって上り斜面をもつので、建物前面は一種の舞台造りとなっています。  ・本殿 室町時代中期の様式をもち、中央七間に神殿と仏間を交互においた神仏習合の建物です。   ・本殿の裏側の9つの穴 本殿裏にある「九つの穴」は、生年月日によって運命星が定められている現代暦上の「九星」に相応するそうです。穴深くには自分の守り神が鎮まっているので、自分の穴に向かって参拝します。    ・霊木 息吹木(いぶき) 昔からこの地に繁殖していた松(千年松)だそうです。  ・天神社、稲荷社  ・熊野権現社  ・冠者殿社  ・大鬼社  ・山王権現社、庚申社  ・蛭子社  ・瀬戸内海を望む  ・廣峯神社 住所:兵庫県姫路市広嶺山52 電話:079-288-4777 営業時間:9:00~16:00 定休日:無 料金:無 駐車場:有 アクセス:JR、姫路駅から車で30分程度 |