| 布引渓流、布引の滝 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2021年9月26日 |

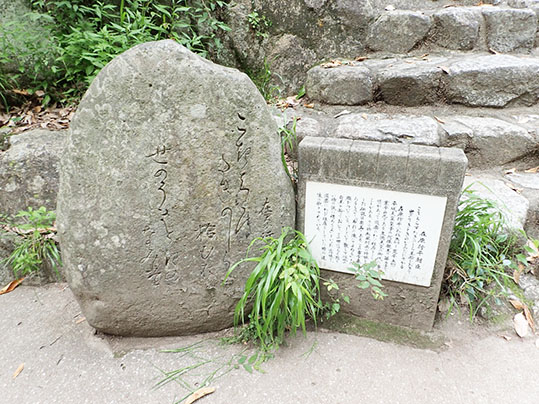

◎布引渓流(ぬのびきけいりゅう)(2018年6月11日) 布引渓流は兵庫県神戸市の中心部からやや北方に位置する生田川(いくたがわ)の中流域で、布引山の谷間を流れています。六甲山を源流としており、非常に豊富な水量があります。1900年(明治33年)には生田川の上流を堰き止めて布引貯水池が作られ、水道水源として利用されています。布引渓流の水は飲料水としてのミネラルバランスが非常によく、優しい甘さのある味わいをしています。布引渓流は1985年(昭和60年)に環境庁の「全国名水100選」に選ばれています。 この布引渓流で採水された水は「腐らない水」として有名だそうです。昔、神戸港に寄港していた船に積まれた水が赤道を越えても腐らないという話が広がり、後に「こうべウォーター」と呼ばれるようになり、外国の船乗りの間で有名になったそうです。 布引渓流の水には多量にカルシウムが含まれています。全国の名水の中でも屈指の33.3mg/100gで、この他にも天然の抗酸化物質を含んでいるそうです。このため「腐りにくい」という特徴が表れているようです。また、抗酸化物質は身体の老化も防ぐ効果が期待でき、美肌効果や病気の抑制にも効果がありそうです。現在では災害に備えた保存用の水として購入されることもあるそうです。 布引渓流は、竜神伝説などの神秘的な逸話も多く残されている有名な景勝地です。平安の昔から貴族、歌人などが訪れ、詩や歌を詠んでいます。「平治物語」、「源平盛衰記」、「栄花物語」、「伊勢物語」にも登場するそうです。現在でも多くの水生生物が存在し、日本古来の自然を色濃く残しているところです。 ◎布引の滝(ぬのびきのたき) 布引の滝(ぬのびきのたき)は、神戸市街中心部からやや北方に位置する布引渓流にある瀑布群の総称です。布引の滝は、和歌山県那智勝浦町の那智の滝、栃木県日光市の華厳の滝と並んで三大神滝と言われているそうです。布引の滝は4つの滝からなり、1990年(平成2年)に環境庁の「日本の滝百選」に選定されています。4つの滝は上流から、雄滝(おんたき)、夫婦滝(めおとだき)、鼓滝(つづみだき)、雌滝(めんだき)です。 新幹線の「新神戸駅」から北に300mほど歩くと砂子橋(いさごばし)があり、布引の滝めぐりの始まりです。雄滝まで20〜30分程度で歩いて行けますので、気軽に散策できます。 ・砂子橋(いさごばし) 1900年(明治33年)3月に竣工した生田川に架かる三径間連続レンガアーチ橋で、全長約19m、幅3.3mです。建設当初は、雌滝と鼓滝で取水した水を奥平野浄水場と北野浄水場に送るため、左岸に布設された8インチ(約20cm)と24インチ(約60cm)の導水管を右岸側に渡すことを目的とした水道橋(水管橋)で、「布引水路橋」と呼ばれていたようです。 生田川沿いに点在する9つの重要文化財施設のうち、一番下流に位置しており、3つのアーチが連なる煉瓦造りの橋です。1976年(昭和51年)に改修され、欄干に煉瓦が積み増しされ、約60cm嵩上げされ現在の姿になりました。また、橋には神戸市のマークが取り付けられています。     ・雌滝取水堰堤(めだきしゅすいえんてい) 1900年(明治33年)にアーチ状に石を積んで作られた堰堤(えんてい:小規模なダム、堤防)で、3個の制水弁があります。堰堤の東側に向けて24インチ(約60cm)のパイプが設置されており、汲み上げた水が流れ込む場所の上にはドーム型の屋根があります。ここで汲み上げられた水は、ハイキングコースに埋められたパイプと、下流の砂子橋を通って、現在でも奥平野浄水場に送られています。   ・雌滝(めんだき) 高さ19mの滝で、取水堰堤の奥に見えます。  ・鼓滝(つづみだき) 石碑があり、その上流側に滝があります。鼓の音がすることからこの名前がつけられたそうです。   ・雄滝(おんたき) 高さ43mで、滝の流れが白く、布が垂れているように見えることから「布引の滝」と呼ばれるよういなったそうです。滝壺の面積は約430m2、深さは6.6mだそうです。   ・夫婦滝(めおとだき) 雄滝の滝壺から流れている滝です。高さ9mで、二筋に別れた水流が名前の由来のようです。   ・涙石(なみだいし) 涙の右側に「行平」とあります。これは、在原行平に由来するものだそうです。在原行平は平城天皇の第一皇子である弾正尹、阿保親王の次男です。仁明天皇(にんみょうてんのう、第54代天皇、833年3月22日〜850年5月4日)の時代、右近衛少将にまでなり、武官と地方官を務めていました。しかし、文徳天皇(もんとくてんのう、第55代天皇、850年5月4日〜858年10月7日)の時代に須磨に蟄居させられていたそうです。 そんなある時、弟の在原業平や友人たちと日帰り旅行ということで布引の滝に来たそうです。そこで在原行平は「こきちらす たきのしら玉 拾ひおきて 世のうきときの なみたにそかる」と詠み、「いつになれば自分が浮かばれる時代が来るのだろう」と嘆いて流した涙が石の上に落ちて「涙」という字になったと伝えられているそうです。また、「我世をは 今日か明日かと 待つ甲斐の涙の滝と いつれ高けむ(幸運を待って流れる私の涙と、この滝の水といずれが多いか)」とも詠んだそうです。石の表面が削れるくらい、ものすごく泣いたのでしょうね。    ・見晴らし展望台 トイレやベンチがあるので休憩しながら、神戸港まで見渡せる景色を楽しむことができます。  ・猿のかずら橋 猿のかずら橋は2006年(平成18年)、六甲山の瀬戸内海国立公園編入50周年の記念にサルナシのツルを利用して、徳島県の「祖谷のかずら橋」に似せた装飾をして造られた橋です。      ・布引の滝(ぬのびきのたき) 住所:兵庫県神戸市中央区葺合町 定休日:無 料金:無 駐車場:無 アクセス:JR、新神戸駅から徒歩約20分 |