| 手向山神社(たむけやまじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2019年4月26日 |

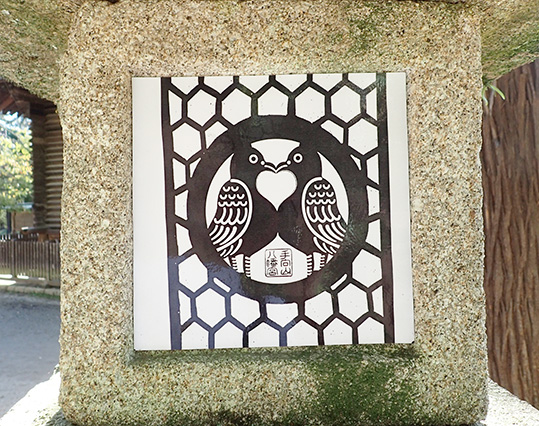

◎手向山神社(たむけやまじんじゃ)(2019年4月11日) 「手向山神社(たむけやまじんじゃ)」は奈良県奈良市にある神社です。「手向山八幡宮(たむけやまはちまんぐう)」、「東大寺八幡宮」、「鎮守八幡宮」などとも呼ばれます。東大寺境内にあり、東大寺大仏殿前の道を東に行った正面に位置しています。 743年(天平15年)10月15日に仏の加護によって国家を鎮護しようと考えた聖武天皇が盧舎那大仏(るしゃなだいぶつ)造立の詔(大仏造顕の詔)を発し、建立を開始していましたが、材料となる金の調達が難しく、工事がなかなか進んでいなかったそうです。聖武天皇が大仏建立を諦めようとしていた時、宇佐八幡の神が枕元に立ち、「金は必ず入手することができる。大仏建立はなる。」と告げられたそうです。目が覚めた聖武天皇は、これが霊夢(お告げ)であることを悟り、九州、大分県宇佐市にある「宇佐八幡宮」から御分神を東大寺に勧請するよう勅令を出しました。そして749年(天平勝宝元年)12月27日、宇佐八幡宮を平城宮の南、梨原(なしのはら)に勧請し、東大寺の守護神としました。これが「手向山神社」の起源です。 1180年(治承4年)に平重衡の軍勢によって東大寺大仏殿をはじめ伽藍の大半が焼失した際、手向山神社も焼失しています。翌1181年(治承5年)に大勧進に任命された俊乗房重源上人によって復興事業が着手され、1188年(文治4年)に再建されました。さらに1197年(建久8年)には新造の社殿への遷宮が行われました。 その後、1237年(嘉禎3年)に栄西(ようさい)に次いで東大寺勧進職となった臨済宗の僧侶、退耕行勇(たいこうぎょうゆう)によって遷宮が提案され、1250年(建長2年)に鎌倉幕府第5代執権、北条時頼によって現在地である手向山の麓に移す形で再建されました。 しかし1642年(元禄4年)11月27日、現在の油坂商店街付近の「西之坂」から火事が発生し、この火事の類焼によって焼失してしまいました。その後、1691年(元禄4年)に公慶上人によって大仏殿が再建された際、同時に再建されました。 ・鳥居   ・石灯籠 手向山八幡宮の御紋が描かれています。八幡さまの使いである鳩が向かい合いハートの形を作っています。   ・手水舎  ・神門  ・本殿   ・宝庫(重要文化財、奈良時代)  ・手向山神社(たむけやまじんじゃ) 住所:奈良県奈良市雑司町434 電話:0742-23-4404 営業時間: 定休日:無 料金:無 アクセス:JR、奈良駅から市内循環バス「大仏殿春日大社前」下車、徒歩約15分 |