| 東大寺 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 雑学 リンク 更新日: 2021年4月26日 |

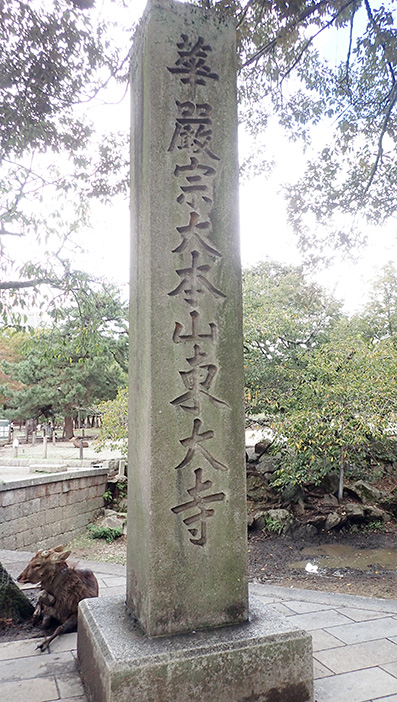

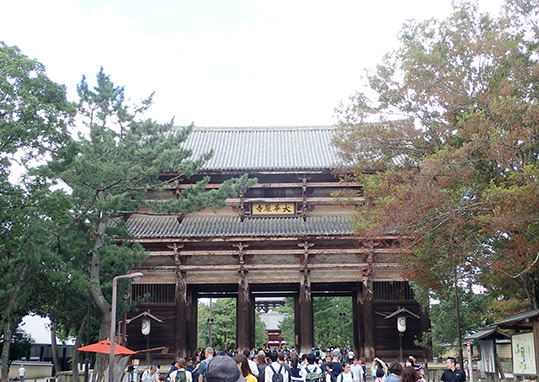

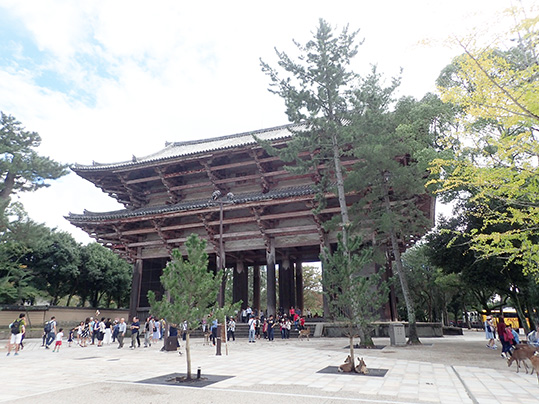

◎東大寺(とうだいじ)(2019年4月21日) 「奈良の大仏さま」の寺として知られています。東大寺の正式名称は、「金光明四天王護国之寺(きんこうみょうしてんのうごこくのてら)」です。743年(天平15年)10月15日に仏の加護によって国家を鎮護しようと考えた聖武天皇が、生きとし生けるすべてのものが栄えるようにと願い、盧舎那大仏(るしゃなだいぶつ)造立の詔(大仏造顕の詔)を発し、建立が開始されました。751年(天平勝宝3年)に大仏殿が完成し、翌752年(天平勝宝4年)4月に盛大な大仏開眼供養がおこなわれました。大仏殿は世界最大級の木造建造物です。聖武天皇によって、当時、日本の60余か国に建立させた国分寺の中心をなす「総国分寺」と位置付けされました。 盧舎那仏の名は、宇宙の真理を体得された釈迦如来の別名で、世界を照らす仏、ひかり輝く仏の意味です。左手で宇宙の智慧を、右手に慈悲をあらわしながら、人々が思いやりの心でつながり、絆を深めることを願っておられます。 その後も講堂、東西両塔、三面僧房などの諸堂の造営が続けられ、789年(延暦8年)3月に東大寺建設のための役所である「造東大寺司」が廃止されるまで続行されました。 都が移ったあとも大仏さまの寺として信仰を集めていました。855年(斉衡2年)には大地震があり、大仏の頭部が落下したそうです。その後、1180年(治承4年)に平重衡の軍勢によって大仏殿をはじめ伽藍の大半が焼失しました。しかし翌1181年(治承5年)には、大勧進に任命された俊乗房重源上人によって復興事業が着手され、鎌倉幕府、特に源頼朝の全面協力を得て、1185年(文治元年)に後白河法皇を導師として「大仏開眼供養」が行なわれました。翌1186年(文治2年)に周防国が東大寺造営料所に当てられてから復興事業は着々と進み、1195年(建久6年)に「大仏殿落慶供養」が営まれ、その後、東塔も13世紀前半に完成しました。 しかし1567年(永禄10年)の三好・松永の乱で、二月堂、法華堂、西大門、転害門、正倉院や鐘楼など僅かな建物を残して、大仏殿、廻廊、講堂、三面僧房、食堂、八幡宮、東塔、戒壇院、大湯屋、上院閼伽井屋、東南院、尊勝院、真言院などが焼失してしまいました。 その後、本尊盧舎那大仏は約120年間、雨ざらしとなっていましたが、17世紀後半、公慶上人が江戸幕府の許可を得て、全国勧進行脚を実践しました。その結果、1692年(元禄5年)に「大仏開眼供養」が営まれました。大仏殿の完成は上人の没後でしたが、18世紀後半には中門、東西廻廊、東西楽門、両脇侍などの巨像も造立され、現存の寺観が整えられました。 南大門(鎌倉時代)、法華堂(正堂:奈良時代、礼堂:鎌倉時代)、鐘楼(鎌倉時代)、大仏殿(江戸時代)、開山堂(鎌倉時代)、転害門(奈良時代)、本坊経庫(奈良時代)、正倉院正倉(奈良時代)、二月堂(江戸時代)の9棟が国宝建造物に指定されています。   ・南大門      ・鏡池  ・中門   ・大仏の手  ・大仏殿         ・戒壇堂   ・鐘楼(国宝、鎌倉時代)  ・梵鐘(国宝、奈良時代、重量:26.3t)  ・行基堂(江戸時代)  ・俊乗堂(しゅんじょうどう:江戸時代)  ・念佛堂(重要文化財、鎌倉時代)  ・二月堂 旧暦2月に「お水取り(修二会)」が行われることから二月堂と呼ばれています。     二月堂からの眺め  ・三月堂(法華堂、国宝、奈良時代) 旧暦3月に法華会が行われたことから法華堂または三月堂と呼ばれるようになりました。  ・三昧堂(四月堂) 法華三昧会が旧暦の4月に営まれていたので、一般に四月堂と呼ばれています。  ・閼伽井屋(あかいや:重要文化財、鎌倉時代)  ・東大寺 住所:奈良県奈良市雑司町406-1 電話:0742-22-5511 営業時間:8:00〜17:00 アクセス:JR、奈良駅、市内循環バスにて「大仏殿・春日大社前」下車、徒歩約5分 |