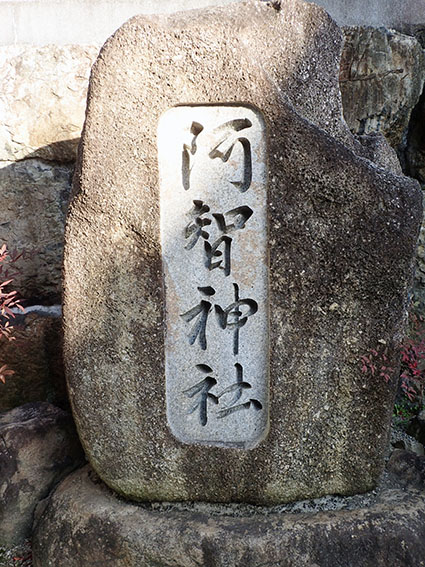

| 阿智神社(あちじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2019年4月26日 |

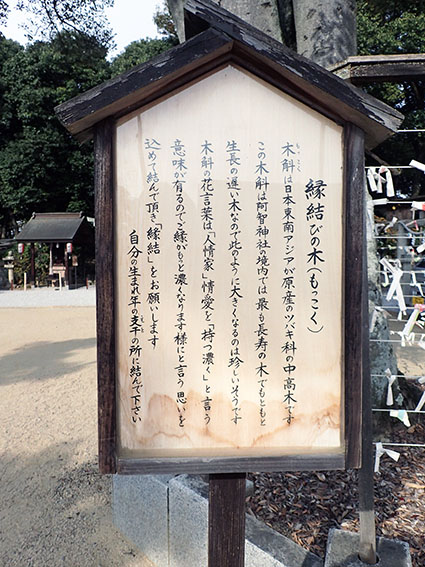

◎阿智神社(あちじんじゃ)(2019年4月11日) 阿智神社は倉敷の総鎮守(地域の守り神)で、倉敷美観地区の北側にある鶴形山(つるがたやま)の山頂にある神社です。美観地区の周りの倉敷一帯、実は数百年前までは海だったそうです。16世紀頃までは「阿知潟(あちがた)」と呼ばれる浅い海域で、阿智神社がある鶴形山は「亀島」、「鶴形島」などと呼ばれていた独立した島だったそうです。 「日本書紀」の「応神天皇二十(二九一)年九月条」に「倭漢直の祖阿知使主、其の子都加使主、並びに己が党類十七県を率いて、来帰けり」とあり、阿知使主(あちのおみ)の一族が朝鮮半島から渡来した事が記されており、この一族の一部がこの地周辺に定住し、この地が「阿知」と呼ばれるようになったそうです。阿知使主の一族は養蚕、絹織、縫製、鉄文化等の先進技術を伝え、広めたそうです。 阿智神社の境内には磐境、磐座(我が国固有の古代祭祀遺跡)と呼ばれる多くの石組が点在しています。中でも本殿西側にある鶴亀の磐境は古代庭園とも呼ばれ、日本固有の信仰と陰陽思想などの大陸文化が融合した神仙蓬莱様式という形から、阿知使主の一族の手によって築き、祀られたのではないかと言われているそうです。 また一説に、応神天皇の母后である神功皇后が三韓遠征の途上、暗夜に航路を見失った際、宗像神(むなかたのかみ)に祈願したところ、三振りの剣が雷鳴と共に天空から明るく輝いてこの地に天下って航路を照らし、それによって難を逃れる事ができたそうです。そこで応神天皇の御代に妙剣宮(妙見宮)と称し、この三振りの剣を三体明剣と崇め、氏神として祀ったと伝えられているそうです。このため阿智神社の主祭神は宗像三女神(むなかたさんじょしん、むなかたさんにょしん)です。宗像三女神とは、多紀理毘売命(たぎりひめのみこと)、多岐都比売命(たぎつひめのみこと)、市寸嶋比売命(いちきしまひめのみこと)のことで、天照大神と素戔嗚尊(すさのおのみこと、皇祖神天照大神(あまてらすおおかみ)の弟)が誓約(うけい)をした際にお生まれになった三柱の神です。海の守り神で「道主貴(みちぬしのむち)」とも称し、交通や交易の安全を司る神とされています。また、市寸嶋比売命は弁財天と習合し、財宝、美、芸能の神としても信仰されています。 その後、高梁川の沖積作用による堆積が進むと、1584年(天正12年)の宇喜多秀家による新田開発によって、広く開拓されました。さらに1642年(寛永19年)に幕府直轄地(天領)となって以降は物資輸送の一大集散地(倉敷地)として、また、周辺新田地帯の中心地として繁栄しました。 江戸時代には神仏混淆によって「妙見宮」と称されていましたが、1869年(明治2年)、神仏分離令により「阿智神社」となりました。1910年(明治43年年)6月には、阿知潟神社以下、近在12社を合祀し、1942年(昭和17年)4月に県社に列せられました。現在では倉敷美観地区とともにたくさんの観光客、参拝客が訪れています。   ・米寿坂   ・還暦坂  ・手水舎  ・厄除坂  ・随神門   ・拝殿   ・本殿     ・神楽殿   ・左奥から上庫、中庫、下庫  ・倉敷護国神社   ・東方逢拝所   ・菅原神社   ・城山稲荷社  ・荒神社(こうじんじゃ)   ・若宮殿  ・高灯篭  ・絵馬殿  ・縁結びの木(木斛(もっこく))   ・筆塚  ・阿智神社(あちじんじゃ) 住所:岡山県倉敷市本町12-1 電話:086-425-4898 アクセス:JR、倉敷駅より徒歩約15分 |