| 倉敷美観地区(くらしきびかんちく) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2019年4月26日 |

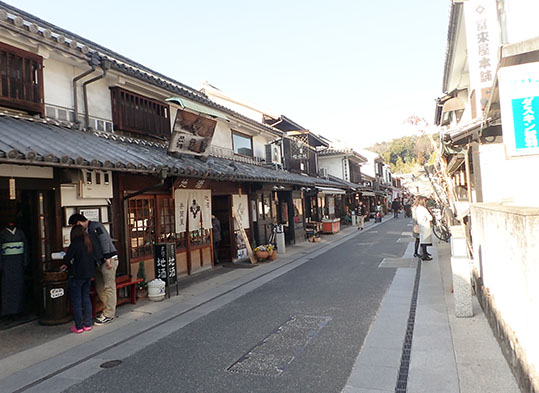

◎倉敷美観地区(くらしきびかんちく)(2019年4月11日) 「倉敷美観地区(くらしきびかんちく、Kurashiki Bikan historical quarter)」とは、岡山県倉敷市にある町並保存地区です。倉敷市の美観地区景観条例に基づき定められたもので、倉敷市本町全域、中央1丁目北部(前神町など)、東町、阿知2丁目、鶴形2丁目の一部が含まれています。広義の美観地区の面積は21.0haで、伝統的建造物群保存地区(第一種美観地区)が15.0ha、伝統美観保存地区(第二種美観地区)が6.0haとなっています。伝統的建造物群保存地区は倉敷川周辺で、倉敷川畔伝統的建造物群保存地区(くらしきがわはん・でんとうてきけんぞうぶつぐん・ほぞんちく)の名称で1979年(昭和54年)5月21日に国の重要伝統的建造物群保存地区として選定されています。 倉敷は1600年(慶長5年)に備中国奉行領となり、倉敷は松山藩の玄関港として上方への物資の輸送中継地となりました。その後、1642年(寛永19年)に代官所が置かれ、幕府直轄地、「天領」となり、周辺一帯の政治の中心地として、また備中南部への物資の集散地として栄えました。 当時から同じ場所を流れている倉敷川は、運河として利用されていました。このため川沿いには商人たちの蔵やその富を誇るような豪壮な屋敷が並んでいました。現在でも倉敷川の畔から鶴形山(つるがたやま)南側の街道一帯に白壁なまこ壁の屋敷や蔵が並び、天領時代の町並みをよく残しています。 また明治時代になると、西洋の技術を取り入れた繊維産業が大きく発展し、外国産の綿糸に対抗しようと、政府が民間紡績業の育成を奨励しました。倉敷市では国内最初の民間紡績所である下村紡績や玉島紡績が開業しました。 1889年(明治22年)には、代官所跡地に倉敷紡績所(現、クラボウ)が創設され、工場には当時のイギリス式の最新機械や設備を備えていました。倉敷紡績の二代目社長だった大原孫三郎(おおはらまごさぶろう)は、紡績業で得た多くの財産を倉敷の文化事業や社会事業に還元し、1930年(昭和5年)には日本最初の西洋美術館、大原美術館を創設しました。 また、倉敷紡績所の工場跡地には「倉敷アイビースクエア」という宿泊施設、レストラン、宴会場、体験工房や歴史館、地元の特産品を扱う土産物屋などの複合観光施設が1974年5月から開業しています。 近年では「倉敷帆布」や「倉敷デニム」、「マスキングテープ」といった倉敷発のブランドが人気を高め、「倉敷ガラス」などの伝統的手工芸にも注目が集まっています。「倉敷美観地区」には、そうした伝統の手仕事や倉敷ブランドの商品を扱うお店が軒を連ねており、多くの人々で賑わいをみせています。                ・倉敷物語館(旧、東大橋家住宅) 江戸期の建築。   ・大原美術館  ・倉敷美観地区(くらしきびかんちく) 住所:岡山県倉敷市中央1-4-8 電話:086-422-0542 アクセス:JR、倉敷駅から徒歩約15分 |