| 広島城 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2019年4月26日 |

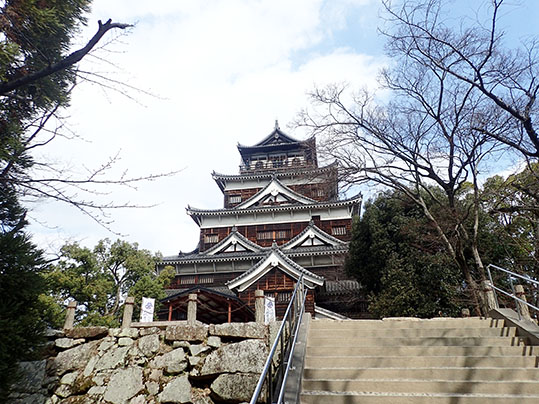

◎広島城(2019年4月11日) 広島城(ひろしまじょう)は、1589年(天正17年)、中国地方の大半を領有していた毛利輝元によって安芸国佐東郡広島(現在の広島県広島市中区基町)に築城を開始した平城です。それまでは吉田郡山城(よしだこおりやまじょう)を居城としていましたが、1588年(天正16年)に豊臣秀吉に招かれ、大坂城や京都の聚楽第を訪れたことで、近世城郭の重要性を痛感したそうです。 そこで広島に戻った毛利輝元は、大阪城を参考にして、海上交易路である瀬戸内の水運が活かした大きな城下町を造れる海沿いの平野、太田川の河口に拠点を移すことを決意しました。当時、太田川河口は「五ヶ村」と呼ばれ、葦の茂る寒村だったそうです。毛利輝元は、地元の豪族、福島元長(もとなが)らの案内で己斐山(こいやま)や、二葉山(ふたばやま)の上から検分し、その結果、五ヶ村のうち最大の島、「在間」の北部に城を築くことにしたそうです。当時、「五箇(ごか)」と呼ばれていたこの地が「広島」と名付けられたのはこの時であったと言われているそうです。 1589年(天正17年)春、二宮就辰(にのみやなりとき)と穂田元清(ほいだもときよ)を普請奉行に任命し、築城工事を始めたものの、築城は困難を極めたそうです。河ロデルタの低湿地帯であったため地盤が軟弱なため、堀を造り、掘り上げ土砂で城地を高くするという基礎工事は困難を極めたそうです。また、築城に必要な材料も近くにはなく、石材は江田島や倉橋島などから、材木は周防(すおう)国(現、山口県)の浮島などからはるばると運んできたそうです。しかし、工事は急ピッチで進められ、2年後の1591年(天正19年)2月頃、毛利輝元は新しい城に移りました。しかし、この時点では本丸などの主要な部分が完成したのみで、石垣や堀などは未完成だったそうです。 その後も工事が進められましたが、豊臣秀吉が広島に立ち寄り、広島城を見たとされる1592年(天正20年)時点でも未完成だったようです。1593年(文禄2年)に石垣が完成し、1599年(慶長4年)に落成したとする記録が残されているそうです。 広島城は聚楽第を手本にしたといわれ、完成当初は当時の大坂城に匹敵する規模の城だったといわれ、総面積は約90万平方メートルだったようです。城郭は東西約992m、南北約1,010mで、中央には内堀で囲まれた本丸、二の丸があり、内堀の外側には一族の大名や重臣の屋敷を置いた三の丸、さらにその周囲に外堀が設けられ、太田川も天然の外堀として利用されていたそうです。中心となる本丸は上段と下段に分かれていて、上段の北西隅に5層5階の天守があり、その東と南に三層の小天守を連ねていたそうです。 また築城工事と並行して城の南側を中心とする町人町や水路、陸路の整備も進められたそうです。これには毛利輝元が各地から招いた商人たちも参加し、整然とした碁盤目状の町割りが完成したそうです。これによって中国地方の政治経済の中心地となる新しいまち「広島」が完成しました。 しかし広島城が完成した翌年の1600年(慶長5年)、関ヶ原の合戦において西軍の総大将であった毛利輝元は、徳川家康によって「周防・長門」(現、山口県)に転封されてしまいました。代わりに1601年(慶長6年)3月に福島正則が入城し、城主となりました。福島正則は物資の生産、流通を盛んにした結果、広島の人口が増え、次第に町域も広がっていったそうです。 しかし、1619年(元和5年)、徳川家康の死後まもない頃、台風による水害で破壊された広島城の本丸、二の丸、三の丸および石垣等を無断修繕したことが武家諸法度違反に問われてしまいました。その後もいろいろあり、結局、将軍、徳川秀忠の怒りを買い、安芸・備後50万石は没収され、信濃国川中島四郡中の高井郡と越後国魚沼郡の4万5,000石(高井野藩)に減転封の命令を受けることになりました。 次に広島城主となったのは1619年(元和5年)6月に和歌山から移ってきた浅野長晟(ながあきら)です。浅野長晟が広島城に入場したのは1619年(元和5年)8月8日と伝えられているそうです。以後、12代、250年間にわたって浅野氏の藩政が続き、やがて明治維新を迎えました。 1871年(明治4年)7月14日、廃藩置県によって広島県が成立すると、県庁が広島城本丸に設置されました。12月には、軍隊の施設(鎮西鎮台、第一分営)が本丸に設置されたため、県庁は三の丸に移転しました。1873年(明治6年)1月には第一分営が第五軍管広島鎮台と改称され、また3月には三の丸に兵営が建設されたため、県庁は城外に移転しました。このような動きの中、城内の江戸時代以前の建物は解体されたり、火災を受けたりして、次第に少なくなっていったそうです。 明治中頃から広島市は都市化の一途をたどり、その影響で外堀の悪臭や汚水への対策が求められてきた結果、市は1911年(明治44年)11月に外堀の大半を埋め立てました。また、城下町で水運を担なった運河も1912年(大正元年)には西塔川(せいとうがわ)が埋め立てられ、1915年(大正4年)には平田屋川の両岸が埋め立てられ、溝とされました。これらの埋立地には路面電車の軌道や道路、住宅などが造られ、広島の都市化の一端を担いました。 旧来の姿を変えていく一方、広島城の史跡としての価値も評価されるようになり、1926年(大正15年)10月には大本営跡が史跡指定され、1931年(昭和6年)1月には天守閣が国宝に指定されました。当時、江戸時代から残っていた建物としては天守閣と東走櫓、裏御門の一部、中御門、表御門、二の丸の平櫓、多聞櫓、太鼓櫓などだったそうです。 しかし1945年(昭和20年)8月6日の原子爆弾の投下によって広島城の天守閣は倒壊し、門や櫓は焼失しました。戦後、石垣や堀を残すのみだった広島城ですが、1951年(昭和26年)に開かれた広島県での第6回国民体育大会に先立って開催された体育文化博覧会の一環で、模擬天守が建てられました。模擬天守は木造の簡易な建物で、国体終了後に解体されましたが、これを機運に天守閣の再建を求める市民の声が高まりました。 1953年(昭和28年)には城跡が国の史跡指定を受けるなど、天守閣再建の機運がさらに高まっていく中、広島の復興を内外に伝えるため、1958年(昭和33年)に「広島復興大博覧会」が開催さえっることが決まりました。すると広島復興大博覧会の一環として、鉄筋コンクリート製の天守閣を外観復元することが決まり、1957年(昭和32年)10月20日に工事が始まり、翌1958年(昭和33年)3月26日に総事業費約3,600万円で完成、4月には博覧会の会場としてオープンしました。 復興された天守閣は、博覧会終了後の6月1日に広島城郷土館として開館し、現在に至っています。また、原爆で焼失した二の丸の表御門、平櫓、多聞櫓、太鼓櫓は戦前の写真、図面や発掘調査の成果を元に1989年(平成元年)から行われた改修に合わせて再建され、1994年(平成6年)までに木造で江戸時代の姿に復元されています。            ・広島城 住所:広島県広島市中区基町21-1 電話:082-221-7512 営業時間:9:00〜17:00 定休日:年末年始 |