| 稲生神社(いなりじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2019年4月26日 |

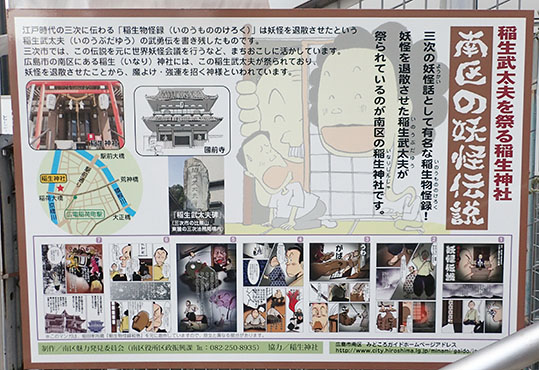

◎稲生神社(いなりじんじゃ)(2019年4月11日) 「稲生神社(いなりじんじゃ)」は、広島県広島市南区にある神社です。創建年代は不詳ですが、江戸時代にできたようです。「広島縣神社誌」によると、浅野長晟(あさのながあきら)が1619年(元和5年)に安芸広島42万石に加増移封された際、建立されたそうです。 一方、「芸備通史」によると、1694年(元禄7年)、天野某が勧請と記されているそうです。詳細は、「元禄7年、この地に住む天野如辺なる者、居宅に小祠を建ててこの神を勧請する。後にこの家、大工忠七の住居となり、祠を修理して崇敬していたところ、享保18年(1733年)、松川町より出火して当町まで延焼し、忠七の家と付近の家屋のみ焼け残った。それにより火災の守護神として里人に崇敬され、土手町、松川町、大工町、比治山町をも稲荷町と改めてその鎮守社となったという。」ということだそうです。 また、「廣島市史社寺史」によると、「稲生神社は飯生町電車通りの北側に在り、境内百五十四坪五合(民有地第一種)祭神は倉稲魂神なり、初め元禄七年天野如邊と云へるもの此の地に住し、居宅の裏に小祠を建て、尾長天神社の神職圖書に謀りて之れを勧請す、後ち天野氏去りて、大工忠七なるもの更に此の家に入り、祠堂に修理を加へて信仰せり、享保十八年松川町より出火して、當町に延焼せしに、忠七の居宅及附近の家屋のみ災禍を免る、是より里人の信仰念厚く、火災の守護神と崇め敬ひ、土手町、松川町、大工町、比治山町の四箇町とも稲荷町と改め度よしを官廳に請ひて、許可を得、而して四箇町の鎮守社と爲せり、毎年二月初午の日を以て祭日となす、現今の殿宇には正殿・拝殿・社務所・手水鉢所・鳥居等あり、又境内に勧善碑ありて、町内の孝子・忠僕の名を刻し、その美名を百世の後に傳へり。」とあるそうです。 これらのことから考えると、浅野長晟が建立したという説はなさそうです。また、1733年(享保18年)の大火の際、類焼を免れたということも事実のようです。この事実から、火伏せの神として信仰が篤くなり、かつ、当地を稲荷町と改めたという話の方が真実味があります。 1945年(昭和20年)8月6日の原爆投下によって焼失し、1948年(昭和23年)に再建されました。さらに社殿が老朽化したため、1993年(平成5年)に現在の社殿に再建されました。現在の建物は1階が駐車場、2階に社務所があり、3階に社殿があります。御祭神は、豊受大神、大國主命、稲生武太夫(いのうぶだゆう)です。稲生武太夫は、本名、稲生正令(いのう・まさよし、1735年(享保20年)〜1803年(享和3年))という江戸時代中期に実在した武士です。妖怪を退散させたという武勇伝があり、魔よけ、強運を招く神様として祀られているそうです。 稲生正令は備後国、三次(みよし)の住人で、安芸国広島藩の藩士となります。幼名は平太郎、通称は武太夫、後に忠左衛門と名前を改めています。稲生正令は1749年(寛延2年)に自身が体験したという「三次実録物語」を著しました。この内容が「稲生物怪録(いのうもののけろく)」という物語として、「絵巻」や「絵本」などで江戸時代に広まったそうです。その内容は、以下のようなものです。 1749年(寛延2年)、稲生平太郎が16歳の5月末の夕方、隣家に住む相撲取りの三ッ井権八と肝試しを競うこととなり、現、三次市にある比熊山に登り、祟りがあるとされる場所に赴き、百物語をしたそうです。すると7月1日の深夜に大きな怪物が平太郎を襲ったそうです。それから1ヶ月間、毎日奇怪な現象「物怪」に悩まされるようになったそうです。月の終わりの夜、山本(さんもと)五郎左衛門と名乗る「魔王」が武士の姿となって現れ、子細を語った後、大勢のもののけの眷属を率いて去っていき、物の怪が出ることはなくなったそうです。 伝承されるにつれて、物語の主軸をなす構成要素(三次、寛延2年、16歳)がなくなったり、逆に魔王が去っていく際、槌を平太郎に手渡すといった内容が追加されたり、いろいろなバージョンができていったようです。明治以降も講談、小説、戯曲作品などに生かされ、最近ではマンガ、オペラ、神楽などにも取り上げられているそうです。         ・稲生神社(いなりじんじゃ) 住所:広島県広島市南区稲荷町2-12 駐車場:無 アクセス:広島電鉄、稲荷町電停より徒歩約2分 |