| 粟井神社(あわいじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2020年6月20日 |

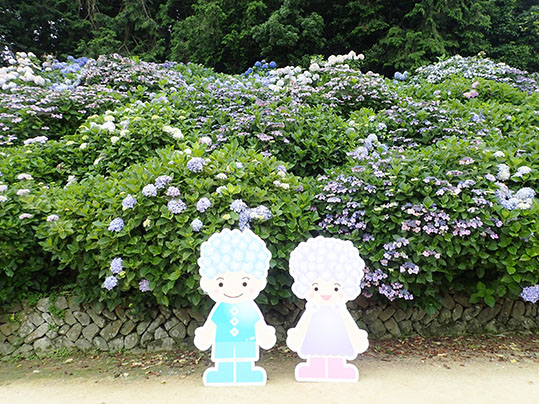

◎粟井神社(あわいじんじゃ)(2020年6月20日) 「粟井神社(あわいじんじゃ)」は、香川県観音寺市、藤目山の麓、岩鍋池の畔にある神社です。境内には約3,000株のアジサイが植えられており、別名、「あじさいの宮」、「アジサイ神社」とも呼ばれています。 創建時期は不明だそうです。讃岐忌部(さぬきいんべ)がこの地を開墾した際、氏神の天太玉命(あめのふとだまのみこと)を祭ったのが始まりと伝えられているそうです。「粟井」の名は、讃岐忌部が阿波国(徳島県)、もしくは安房国(千葉県)より来て住んだことから「アハ居(あわい)」と呼んだとか、讃岐忌部が粟を伝え、粟をはじめ五穀が豊かに実ったことから「粟井」の名がついたとか言われているそうです。社地も含めた近辺からは弥生時代の石庖丁、銅剣などの遺物、古墳、武器などが多く発見されており、原始より有力な集落が形成されていたと考えられているそうです。 かつては岩鍋池の南岸、現在の鎮座地より南方約600mの所にあったそうです。807年(大同2年)に焼失したそうです。「続日本後紀」には「承和9年(842年)11月乙卯(きのとう) 讃岐国粟井神名神に預る」とあるそうですので、それまでに再建されていると思われます。また「日本三代実録」には「貞観6年(864年)冬10月15日戊辰(つちのえたつ) 讃岐国正六位上粟井神 従五位下を授く」とあるそうです。その後、1004年(寛弘元年)に杉尾神社(現、粟井神社境内社、杉尾神社)の地(現在地)に遷座したそうです。 室町時代、藤目山の山頂には藤目城が築かれていました。1578年(天正6年)に長宗我部元親が藤目城主の斎藤下総守を調略、降伏させました。長宗我部元親は、藤目城に桑名太郎左衛門と浜田善右衛門を入れていましたが、阿波の三好存保は配下の聖通寺城主、奈良太郎兵衛勝政にこれらの撃退を命じました。奈良太郎兵衛勝政は長尾大隅守、羽床伊豆守、香川民部少輔とともに藤目城を攻め、これを奪回しました。藤目城を奪い返された長宗我部元親は、今度は目線を変えて三野郡財田の本篠城(財田町)を攻略しました。そして、本篠城を出城にして冬には再び藤目城を攻め、これを再度掌中に収めました。これが長宗我部元親の讃岐攻略の前哨戦となったそうです。しかし、この兵火で粟井神社も焼失し、建物のほか、記録や宝物も失ったとされています。実は、多くの香川県内の寺社が焼かれたとの伝承か残っている場合は、実際に誰が行ったかは分からないものの、全て長曾我部元親が行ったことになっているそうです。 その後、1593年(文禄2年)、1600年(慶長5年)と2回、再建された後、1620年(元和6年)に、この地を支配した生駒正俊によって現在の本殿が造営されたそうです。その後、歴代の丸亀城主や氏子によって修復、維持されてきましたが、老朽化が進み、「平成の大改築」として大がかりな修復が1999年(平成11年)2月から行われ、2001年(平成13年)5月に竣工しました。 粟井神社の紫陽花は、粟井自治会長の提案から始まったそうです。最初の植樹は1984年(昭和59年)で、粟井自治会と市のイベント協議会によって植えられた300株の苗木は、以後、毎年、数を増やしていき、現在では約50種類、約3000株を超える紫陽花が6月から7月にかけて咲き乱れるようになりました。このため、毎年6月には「あじさい祭り」が開催され、多くの人が訪れる名所となっています。                        ・杉尾神社      ・粟井神社(あわいじんじゃ) 住所:香川県観音寺市粟井町1719-2 電話:0875-27-8223 定休日:無 料金:無 駐車場:有 アクセス:高松自動車道、大野原ICから車で約15分 |