| 誉田八幡神社(ほんだはちまんじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年11月25日 |

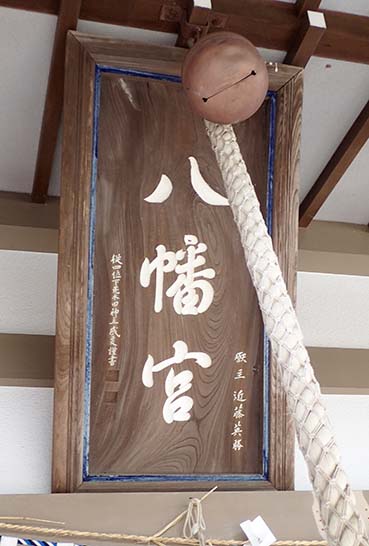

◎誉田八幡神社(ほんだはちまんじんじゃ)(2017年11月5日) 「誉田八幡神社(ほんだはちまんじんじゃ)」は香川県東かがわ市の引田(ひけた)にある神社で、誉田八幡宮とも呼ばれているそうです。 社伝によると、「手置帆負命二十五世の孫忌部宿禰正國、大内郡の領主となり、貢を奉じて帝都に行き、その帰途河内國誉田八幡宮に参籠せしに霊夢あり、神宝二品を得て帰り一を郷内中山に祀り一を忌部家の後園に祀る。延久元年中山の祠を引田亀山の嶺に遷して郷の鎮守となせりと云ふ」とあるそうです。すなわち、平安時代の承和8年(841年)、手置帆負命(たおきほおいのみこと)の末裔で大内郡の領主であった忌部正國(いんべまさくに)が、河内国誉田八幡宮(現、大阪府羽曳野市誉田にある誉田八幡宮)に参拝した際、神託により神宝、2品を授かったそうです。1品は東かがわ市の伊座中山、もう1品は忌部中山家の後園に奉斎したそうです。これが創祀になるようです。その後、延久元年(1069年)に伊座中山にあった神宝を引田、亀山の頂(現在地)に遷座し、引田七郷の鎮守神としたそうです。 戦国時代の天正12年(1584年)に兵火によって焼失したそうです。その後、天正17年(1589年)に生駒一正が再建し、さらに祭田30石を寄進したそうです。 江戸時代には讃岐国高松藩8代藩主、松平頼儀(在位:1792年~1821年)の三男である松平頼顕が、興治山に狩猟の際に誉田八幡神社に参拝し、神号を自書して奉納し、武運長久を祈願したそうです。 明治5年(1872年)に郷社に列し、明治40年(1907年)には神饌幣帛料供進社に指定されました。明治41年(1908年)には、字大川の大川神社を合祀することになりました。 1981年(昭和56年)に幣殿、拝殿、社務所が改築され、裏参道が新設されました。境内社に若美屋神社、髙良神社、菅原神社、稲荷神社があります。 ・一の鳥居      ・二の鳥居   ・亀山稲荷大明神     ・随神門      ・三の鳥居   ・招霊の木   ・鎮魂社   ・福の石    ・高良神社   ・誉田八幡神社(ほんだはちまんじんじゃ) 住所:香川県東かがわ市引田2873-1 駐車場:有 アクセス:JR、高徳線、引田駅(ひけたえき)から徒歩約15分 |