| 金刀比羅宮(ことひらぐう) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2017年11月26日 |

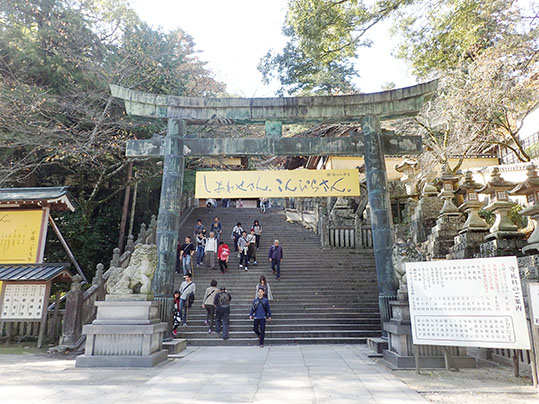

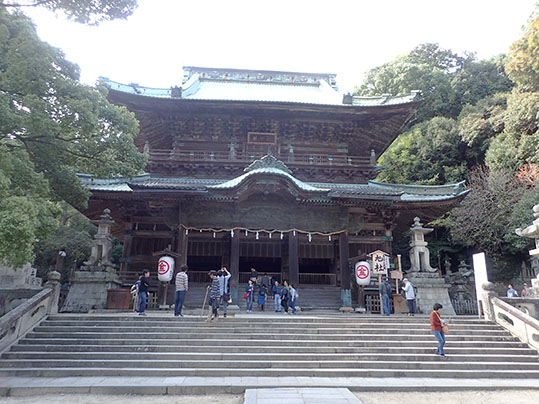

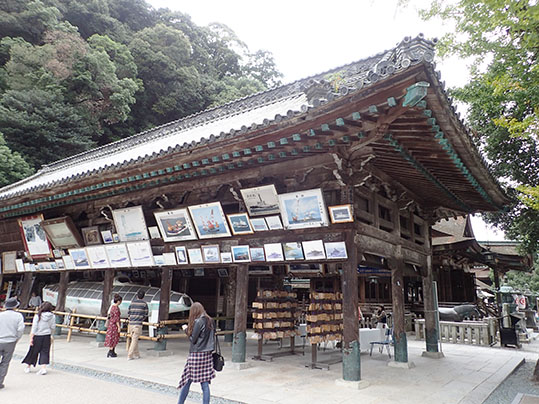

◎金刀比羅宮(ことひらぐう)(2017年11月5日) 「金刀比羅宮(ことひらぐう)」は、香川県仲多度郡琴平町の琴平山(別名「象頭山」)中腹に鎮座する単立神社(包括宗教団体に属さない独立した神社)です。古くから「こんぴらさん」として親しまれています。御本宮の御祭神は大物主神(おおものぬしのかみ)と崇徳天皇です。 初めは大物主神を祀り、「琴平神社」と呼ばれていたそうです。大物主神は、天照大御神(あまてらすおおみかみ)の弟、建速素盞嗚命(たけはやすさのおのみこと)の子、大国主神の和魂神(にぎみたまのかみ)で、農業、殖産、医薬、海上守護など、広汎な神徳を持つ神様として全国の人々の厚い信仰を集めています。当初はあらゆる分野の人々に信仰されていたようですが、19世紀中頃以降は特に海上交通の守り神として信仰されており、漁師、船員など、海事関係者の崇敬を集めています。 その後、本地垂迹説(神は仏が世の人を救うために姿を変えてこの世に現われたとする神仏同体の説)の影響を受け、「金毘羅大権現(こんぴらだいごんげん)」と改称し、1165年(永万元年)に相殿に崇徳天皇を合祀しました。 崇徳天皇(1119年~1164年)は第75代天皇(在位:1123年~1141年)です。保元の乱(保元元年(1156))の後、讃岐国(現在の香川県)に流されました。崇徳天皇は讃岐国での軟禁生活の中で仏教に深く傾倒し、金毘羅大権現を崇敬し、境内の「古籠所」に参籠されました。また、その附近の「御所之尾」を行宮にされたと伝えられているそうです。崇徳天皇が1164年(長寛2年)8月26日に46歳で崩御されると、翌年の1165年(永万元年)に金毘羅大権現は象頭山(琴平山)に神霊を迎えて、御本社相殿に「崇徳天皇」として奉斎しました。 1868年(明治元年)、神仏混淆が廃止され、金毘羅大権現は元の琴平神社にかえり、1868年7月に「金刀比羅宮」と改称し、現在に至っています。 参道の長い石段は有名で、参道口から御本宮までが785段、奥社までは合計で1,368段にも及びます。参道から奥社までの石段沿いには大門、五人百姓、国の重要文化財「書院」などがあります。また広い境内には、国の重要文化財である「旭社」など、由緒ある建造物が点在しています。   ・金刀比羅宮門前町鳥居  ・門前町      ・参道入口  ・一之坂 113段目から大門までは特に急な石段となり、「一之坂」と呼ばれています。  ・灯明堂(石段の左手の建物) 一之坂の途中にある建物です。重要有形民俗文化財に指定されています。1853年(安政5年)に備後国、因之島浦々講中の寄進によって船の下梁を利用して建てられました。灯明堂の中には、夜の参道を照らす多数の釣燈籠が吊り下げられているそうです。  ・琴陵宥常(ことおかひろつね:1840~1892)銅像 金毘羅大権現を金刀比羅宮と改め、本営の再営や、琴平山博覧会を開催し、晩年には海の信仰を司る金刀比羅宮宮司として日本水難救済会を創設するなど、金刀比羅宮の礎を築いた宮司です。琴陵宥常が創立した帝国水難救済会の30周年記念として、1927年(昭和2年)に建てられました。   ・金刀比羅本教総本部 金刀比羅本教の教祖、金毘羅大権現の第4代別当職、金剛坊宥盛(厳魂彦命)は、遠く東北地方まで国内を巡り、金刀比羅大神様の御神徳を広め、多くの人々の救済に生涯をささげました。金刀比羅本教総本部では、金刀比羅大神様を主祭神とし、教祖立教の志を頂き、全国で信者を教化育成する教師の講習会などを開催しています。  ・青銅大燈籠(重要有形民俗文化財) 金刀比羅宮へ奉納された青銅燈籠のなかで最も豪華なもので、同型のものが山形県の山寺に一基、宮城県金華山の黄金山神社に一対、奉納されているそうです。  ・鼓楼(ころう) 1710年(宝永7年)に造られた高閣で、朝夕、時刻を知らせる時太鼓があり、現在も鳴らされています。造りが城に似ていることから「琴平城」とも呼ばれています。  ・大門(おおもん) 大門は金刀比羅宮の総門で、でこれより内が境内です。水戸光圀の兄である讃岐国高松藩主、松平頼重から寄進されました。楼上に揚げられた「琴平山」の額は、有栖川宮熾仁親王殿下の御筆です。大門から先は神域であり、国の名勝、天然記念物に指定され、瀬戸内海国立公園に含まれています。   ・五人百姓 境内では商売禁止なのですが、鎌倉時代から特別に境内での営業を代々、許されている飴屋です。「五人百姓」と呼ばれ、ほんのりと柚子の香りがする「加美代飴」という手作りのべっこう飴を販売しています。   振り返ると、こんな感じです。  ・桜の馬場 大門から約150m続く平坦な石畳です。春は両側に桜が咲きます。 ・桜の馬場入口の二の鳥居  ・桜の馬場最終地点に建つ三の鳥居   ・西詰銅鳥居(四の鳥居)  ・神馬(しんめ)(月琴号(げっきんごう)) 神馬は神様がお乗りになるための馬で神社に奉納する馬を神馬(しんめ)あるいは、カミノコマと言います。生きた馬を奉納できない時には神馬を鋳造したり、木や土で馬形を造って献納、さらには額に馬の絵を描いて献納しました。これが後に絵馬に変わったとされています。神馬は神様の馬として厩で飼育され、大祭に奉仕します。  ・社務所門 社務所門は表書院の入口にある門です。社務所が表書院に付属していた頃の名残で「社務所門」と呼ばれています。  ・アフリカ象像 1955年4月に樽谷鹿太郎氏(東京)からの奉納された像(小倉右一郎作)です。樽谷鹿太郎氏は動物サーカスの興業主だったそうです。宮城県岩沼市の竹駒神社には、この地でサーカス興行をして成功した感謝として「飛躍の霊狐像(小倉右一郎作、1956年)」も奉納しています。金刀比羅宮のある山は、讃岐平野からはゾウの頭と鼻の形に似ているように見え、象頭山(ぞうずさん)と呼ばれています。ここから象の像を寄進されたのでしょうか。   ・こんぴら狗 湯村輝彦氏がデザインしたこんぴら狗の銅像です。江戸時代、「こんぴら参り」と記した袋を首にかけた犬が、飼い主の代参をすることがありました。首に下げた袋には飼い主を記した木札、初穂料、道中の食費などが入ったそうです。犬は、旅人から旅人へと連れられ、街道筋の人々に世話をされ、目的地である金毘羅さんにたどり着いたそうです。この「こんぴら参り」の代参をした犬は、特に「こんぴら狗」と呼ばれたそうです。  ・表書院 表書院は入母屋造、檜皮葺で、萬治年間(1658年~1660年)の建築と伝えられています。建物は、内部の五間に描かれた円山応挙による障壁画とともに、重要文化財に指定されています。     ・表書院 神札所   ・木馬舎   ・木馬舎前の参道  ・四脚門(国指定重要文化財) 表書院の前方に建つ門です。   ・祓戸社(はらえどしゃ) 祓戸社の御祭神は瀨織津姫神、速秋津姫神、気吹戸主神、速佐須良姫神です。罪穢を祓い清める神様です。   ・火雷社(ほのいかづちしゃ) 火雷社には火産靈神(ほむすびのかみ)、奥津比古神、奥津比賣神に座して、八衢比古神、八衢比賣神、來名戸神が合祀されています。鎮火、消防の神様、疫病を防ぎ止める神様です。  ・旭社 御祭神は天御中主神(あめのみなかぬしのかみ)、高皇産霊神(たかみむすびのかみ)、神皇産霊神(かみむすびのかみ)、伊邪那岐神、伊邪那美神、天照大御神、天津神、国津神、八百万神です。高さ約18メートルの社殿は、40年の歳月をかけて1837年(天保8年)に竣工しました。銅板葺の総﨔造二重入母屋造で、全て槻材が用いられています。上層の屋根裏には巻雲が、そして柱間、扉には人物、鳥獣、草花が彫刻されています。楼上に掲揚された「降神觀」の額は、清国の翰林院侍讀探花及第王文治の筆で、清国の劉雲臺の献納です。また「旭社」の扁額は、正二位綾小路有長の筆です。     ・青銅鳥居  ・賢木門(さかきもん) 賢木門は、昔は「逆木門」と書いたそうです。長曽我部元親が献納したそうですが、建築の際に一本の柱が逆さまに取り付けられてしまったことから「逆木門(さかきもん)」と名付けられました。 1879年(明治12年)の改築の際、「逆」の字を嫌って「賢木門」と書くようになりました。「賢木門」の扁額は、有栖川宮熾仁親王殿下の御筆です。   ・遙拝所 遙拝所は、伊勢神宮や皇陵を遙拝する所です。神籬殿と拝殿からなり、1868年(明治元年)に建てられました。  ・闇峠と六の神明鳥居  ・連籬橋(れんりばし)  ・真須賀神社(ますがじんじゃ) 御祭神は建速須佐之男尊と、その后神である奇稲田姫尊です。八俣大蛇(やまたのおろち)退治の天叢雲剣(あめのむらくものつるぎ)の神話に登場する勇武絶倫の神様であり、大国主神の御祖神です。    ・御前四段坂 御本宮まで133段です。   ・御年神社(みとしじんじゃ) 御祭神は大年神(おおとしのかみ)、御年神(みとしのかみ)、若年神(わかとしのかみ)の3神で穀物の守護神です。大年神は建速須佐之男尊(たけはやすさのおのみこと)の子、御年神は大年神の子、若年神は御年神の子です。  ・事知神社(ことしりじんじゃ) 御祭神は積羽八重事代主神(つむはやへことしろぬしのかみ)、味鉏高彦根神(あじすきたかひこねのかみ)、加夜鳴海神(かやなるみのかみ)です。この三柱の神様は大国主神の御子神です。積羽八重事代主神は、一般に商売繁盛の夷さまとして広く信仰されています。  ・本宮手前の鳥居  ・御本宮 御本宮は石段785段目、海抜251メートルに鎮座しています。御本宮の御祭神は大物主神と崇徳天皇です。古来から農業、殖産、医薬、海上守護の神として仰がれています。 御本宮の社殿の創建年代については分かっていないそうです。1001年(長保3年)、一條天皇が藤原實秋に勅し、社殿を改築したことは分かっていますが、それ以前、いつ建てられたかが分からないそうです。その後、1573年(元亀4年)の改築、天正年間(1573年~1592年)の長曽我部元親による再営を経て、1659年(万治2年)の讃岐国、高松藩主、松平頼重による改築、さらに1878年(明治11年)に改築され、現在に至っています。          ・神饌殿(しんせんでん) 「神饌(しんせん)」とは神様の食事のことであり、神様に捧げる供物を調理するための専用の建物が「神饌殿」です。  ・神庫と神輿庫  ・睦魂神社(むつたまじんじゃ) 御祭神は大国主命(おおくにぬしのかみ)と少彦名神(すくなひこのかみ)です。  ・御炊社(みかしぎしゃ) 朝夕、神前に献する神饌を調理する所で、1874年(明治7年)に建立された切妻造平入、瓦葺の建物です。  ・神楽殿   ・三穂津姫社(みほつひめのやしろ) 本宮から南北に渡る長い廊下(南渡殿)があり、その南端、50mほど離れた場所にあります。三穂津姫社で祀られているのは、本宮の御祭神である大物主神の后、三穂津姫神です。社殿は1876年(明治9年)の造営で本殿は檜皮葺、王子造、中殿は檜皮葺、拝殿は檜皮葺、大社関棟造です。   ・銅馬   ・嚴島神社(いちきしまじんじゃ) 宮島にまつる神と同じ神様が祀られています。  ・絵馬舎  ・大山祇神社(おおやまづみじんじゃ) 山を司り鎮護する神様です。  ・金刀比羅宮(ことひらぐう) 住所:香川県仲多度郡琴平町892-1 電話:0877-75-2121 営業時間:6:00~18:00 定休日:無 アクセス:JR、琴平駅より徒歩約20分 |