| 水主神社(みずしじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年11月25日 |

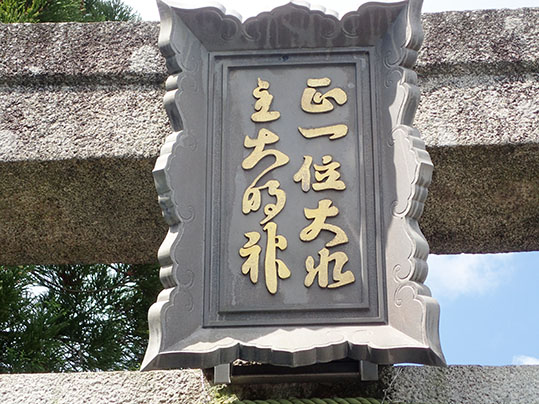

◎水主神社(みぬしじんじゃ、みずしじんじゃ)(2017年11月5日) 「水主神社(みぬしじんじゃ、みずしじんじゃ)」は香川県東かがわ市にある神社です。県道129号線沿いで、地名は、その名も「水主(みずし)」という場所です。目の前には与田川という川が流れ、後ろには、その与田川に合流する様松川(ためしまつがわ、櫞松川)を堰き止めて作った大内ダムがあります。いかにも「水の主」という感じの場所に鎮座しており、大水主大明神とも呼ばれるそうです。江戸時代までは「大水主社」と呼ばれており、地元の人には「社さん(やしろさん)」と呼ばれ、親しまれているそうです。 創祀は第7代孝霊天皇の時代とも言われ、讃岐最古の神社の1つです。なお、社蔵の重要文化財に指定されている大般若経の経箱底書には宝亀年中(770〜780)の創祀という記述があるそうです。平安時代、869年(貞観11年)に完成した「続日本後紀」には836年(承和3年)11月7日に「讃岐国水主神奉授従五位下」と書かれているそうです。863年(貞観5年)には讃岐の神社で最初に正一位を授けられたそうです。 御祭神は孝霊天皇の皇女である倭迹々日百襲姫命(やまとととひももそひめのみこと、やまとととびももそひめのみこと)です。倭迹々日百襲姫命は7歳の時、騒乱に巻き込まれ、大和国黒田盧戸(くろだいほど、現在の奈良県磯城郡田原本町黒田)を出て、8歳の時に東讃引田の安戸の浦に着いたと伝わっているそうです。姫は未来を予知する呪術にすぐれ、日照に苦しむ人々のために雨を降らせ、水源を教え、水路を開き、米作りを助け、この里の農業、文化の興隆を図ったそうです。このことから「水主(みずし)」と呼ばれるようになったのかもしれません。 1583年(天正11年)に長宗我部の兵火によって本殿を残して焼失してしまいました。その後、領主となった生駒氏が篤く崇敬し、大内郡の総鎮守として、社殿の造営を行ったそうです。しかし、その後に高松藩主となった松平頼重は水主神社よりも白鳥神社を重んじ、白鳥神社の社殿を修造して社領も御朱印地としました。そのため多くの氏子が白鳥神社の氏子になってしまい、社家75員、僧坊42宇を誇っていた水主神社は次第に衰微していったそうです。 境内は県の自然環境保全地域に指定されており、付近からは 縄文時代の石器、弥生・古墳時代の土器などが多数発見され、山上には姫の御陵といわれる古墳もあります。            ・手水舎  ・天ノ磐船(うつぼ船) 社伝によると、2千年以上前に倭迹迹日百襲姫命が船(うつぼ船)に乗って現在地にたどり着いたとされ、その船を模したもの。   ・社殿             ・香川の保存木 「いのり杉」と呼ばれている杉の木。    ・水主神社(みずしじんじゃ) 住所:香川県東かがわ市水主1418 電話:0879-25-8611 営業時間: 定休日:無 料金:無 |