| 白鳥神社(しろとりじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年11月25日 |

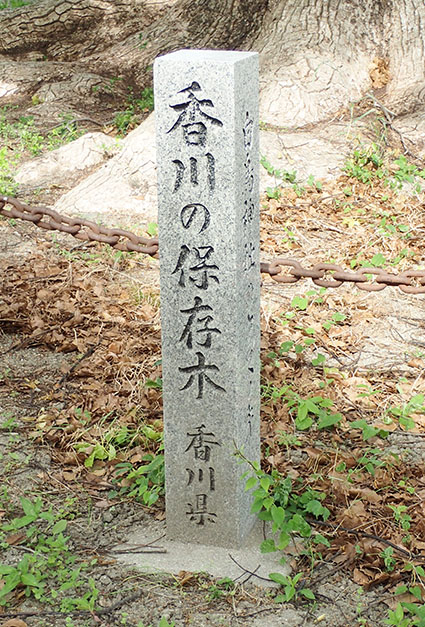

◎白鳥神社(しろとりじんじゃ)(2017年11月5日) 「白鳥神社(しろとりじんじゃ)」は、香川県東かがわ市に鎮座する神社です。白鳥神社の創建は神話の時代まで遡るそうです。熊襲(くまそ)や東国を征伐した日本神話の英雄で、第12代景行天皇の子、14代仲哀天皇の父にあたる日本武尊(ヤマトタケルノミコト)が能褒野(三重県亀山市)で戦死し、葬られた後、白鳥となって飛び立ち、この地に最後に飛来したという伝承があります。当地に降りた白鳥は間もなく死んだため、この白鳥を日本武尊の子である武鼓王(たけつづみのみこ)が手厚く葬り、廟を建てたことが白鳥神社の始まりとされています。このため、白鳥神社の御祭神は日本武尊です。 元暦2年(寿永4年)2月(1185年3月)に屋島の戦いに向かう源義経が白鳥神社に立ち寄り、戦勝祈願し、劣勢をはねのけて見事勝利したことから武家の守護神として崇敬されるようになりました。 しかし、天正年間(1573年〜1592年)に長宗我部元親の兵火によって焼失しています。寛文4年(1664年)に初代高松藩主、松平頼重(まつだいらよりしげ)が社領200石を寄進して再興され、天領として保護されました。本殿を始め、回廊、鶴御門鶴御門、表御門など、多くの建物が寛文4年製で、現在まで伝えられています。 また、神社裏の4万坪の松原は瀬戸内海国立公園の区域に指定されています。また、1987年(昭和62年)に社団法人日本の松の緑を守る会によって「日本の白砂青松百選」にも選ばれています。なお白鳥の松原内には標高3.6mの日本一低い山「御山(みやま)」があります。2005年(平成17年)にまちおこしとして山開きされ、白鳥神社の社務所で登山証の発行を行っています。          ・随身門(鶴の門) 寛文4年(1664年)に初代高松藩主、松平頼重(まつだいらよりしげ)が寄進したもの。      ・拝殿          ・日本一の鏑矢 絵馬殿には長さ24.8mの大きな鏑矢があり、神社に奉納されたものでは日本最大だそうです。   ・クスノキ 境内に10本の楠の大木があり、1978年(昭和53年)に香川県の保存木に指定されました。樹齢は約800年と推定され、胸高周囲は7.6m、高さ30m、枝葉は東西30m、南北27mに及んでいます。   ・猪熊邸 1664年(寛文4年)に藩祖、松平頼重によって京都から招かれた公卿の猪熊兼古が、白鳥神社の神官住居として拝領したものです。敷地は3,000坪、一般公開は1970年(昭和45年)からです。   ・白鳥神社(しろとりじんじゃ) 住所:香川県東かがわ市松原69 電話:0879-25-3922 駐車場:有 アクセス:JR、讃岐白鳥駅から徒歩約5分 |