| 瀧宮天満宮(たきのみやてんまんぐう) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年11月25日 |

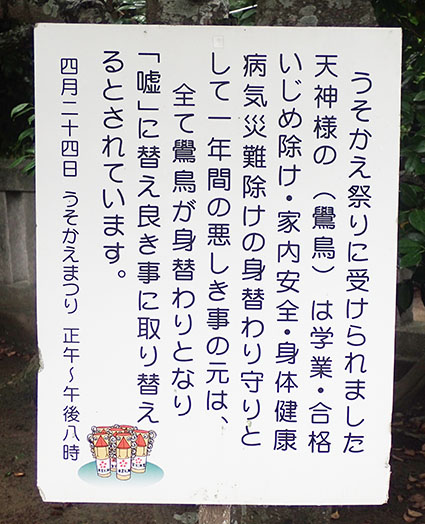

◎瀧宮天満宮(たきのみやてんまんぐう)(2017年11月5日) 「滝宮天満宮(たきのみやてんまんぐう)」は、香川県綾歌郡綾川町にある天満宮です。948年(天暦2年)に創建され、御祭神は菅原道真です。 光孝天皇の御代、886年(仁和2年)正月16日、菅原道真は42歳の時、讃岐の国司に任ぜられました。886年(仁和2年)4月に讃岐に来た菅原道真は阿野南条郡滝宮の官舎(有岡屋形)に住みました。そして菅原道真は国中を巡視し、民の疾苦を問い、国民を撫育して大いに実績をあげ、教育や勧業その他にわたって仁政を施しました。特に、教育には意を注ぎ、聖廟(せいびょう)を建て、孔子の像を祀って子弟を教育されました。字川西喜来(あざかわにしきらい(地名))の孔聖神社、現在の権現神社はその遺跡に建てられたものです。 讃岐に来て2年目の888年(仁和4年)は雨が全く降らず、大旱魃に見舞われたそうです。麦が枯れ、田植えも出来ない状況で国民が困窮していたため、菅原道真は城山に登り、断食して雨が降るよう祈ったそうです。その結果か、その後、雨が三日三晩降り続き、危機を乗り越えたそうです。このため国民は国司の邸に郡集し、歓喜の余り踊り舞い、菅原道真に感謝を表したそうです。これは現在、「滝宮の念仏踊」として伝承され、重要無形民俗文化財に指定されています。 また889年(寛平元年)7月頃、国内に疫病が流行した際は、菅原道真自ら病家を訪ねて薬を施したそうです。さらに般若心経を手写しして龍燈院に納め、息災護摩を焚いて防疫に尽くしたそうです。890年(寛平2年)に菅原道真が任を解かれ、帰京する際には国民は皆、父母を慕う如く別れを惜しんだそうです。 その後、菅原道真は「宇多上皇を欺き惑わした」、「醍醐天皇を廃立して娘婿の斉世親王を皇位に就けようと謀った」として901年(昌泰4年)1月25日に大宰員外帥に左遷されました。大宰府に左遷される際、菅原道真は讃岐に立ち寄り、親しくしていた人々に会おうとしたものの、役人から許しが出ず、会うことができなかったそうです。そこで菅原道真は海面に映った自分の姿を描いて、着ていた装束とともに形見として手渡したそうです。この自画像は「水鏡之神像」といわれるもので2枚あり、滝宮天満宮に装束とともに宝物として残されており、もう一枚は高松市の中間天満宮(なかつまてんまんぐう)に伝わっているそうです。 そして左遷から2年後の903年(延喜3年)2月25日に菅原道真は大宰府で薨去し、安楽寺に葬られました。この悲報を知った讃岐の人々は悲しみ、菅原道真と交流があった龍燈院の僧、空澄の主唱により、菅原道真が国司として赴任していた時の官舎跡(瀧宮の有岡屋形)に一祠を建立し、御装束と自画像を祀ったそうです。これが、瀧宮天満宮の始まりです。 桜町天皇の1741年(元文6年)に社殿の修復が行われ、さらに仁孝天皇の1822年(文政5年)、崇敬会の有志の者から寄進を受け、本殿、拝殿、玉垣等を始め、諸建物の増改築が行われました。その美しさは当国無比と言われたそうですが、1873年(明治6年)に社殿は焼失してしまいました。 明治維新によって封建的身分制度が廃止されると、1873年(明治6年)1月10日、新政府は国民皆兵を目指す徴兵令を発布しました。しかし、これに怒った農民たちによる一揆が西日本を中心に頻発し、讃岐でも発生しました。国が兵役を「血税」と称していたことから、これは血税一揆と呼ばれています。1873年(明治6年)6月26日の夕方、三野郡下高野(しもたかの)村(現、三豊市豊中町)で子供をさらう「子ぅ取り婆あ」が現れたという流言が広がり、多くの農民が手に竹槍を持って集まり、女に襲いかかったそうです。これを制止しようとした戸長が興奮した人たちに襲われ、さらにそれを見た者が興奮して暴徒化し、一揆に発展したそうです。 一揆は初め西に向かい、現在の観音寺市大野原町萩原へ進んだ後、翌27日には、人を集めながら三野、豊田、多度郡全域に広がり、さらに東へ那珂、阿野、鵜足、香川郡へと広がっていきました。この騒動の参加者は総数4万人を超え、多くは三野、豊田郡の者だったといわれているそうです。暴徒は竹槍を掲げ、税の軽減や徴兵の反対などを要求して官と名のつくものを次々と攻撃していったそうです。襲撃された村は約130カ村、打ち壊しや焼き討ちされた箇所は役場、役人宅、小学校など約600カ所に及びました。6月29日、小野峯峠(綾川町綾上)における群集と軍隊との決戦によって騒動はようやく沈静化し、処罰された者は約1万6千人に及びました。この騒動では警官が2人殉死し、一揆側は死者50人を出し、7人が斬首されています。 当時、天満宮の西隣にあった龍燈院の一部が役場として使用されていたため1873年(明治6年)6月28日、類焼の厄に遭い、社殿は焼失してしまいました。その後、1888年(明治21年)に崇敬者の寄進によって社殿が再建され、1921年(大正10年)にも寄進によって修繕され、現在まで残っています。また、1977年(昭和52年)に宝物館、御神門が創建されました。               ・瀧宮天満宮(たきのみやてんまんぐう) 住所:香川県綾歌郡綾川町滝宮1314 電話:087-876-0199 営業時間:9:00〜17:00 定休日:無 料金:無 駐車場: アクセス:ことでん、滝宮駅から徒歩約5分 |