| 津嶋神社(つしまじんじゃ) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年11月25日 |

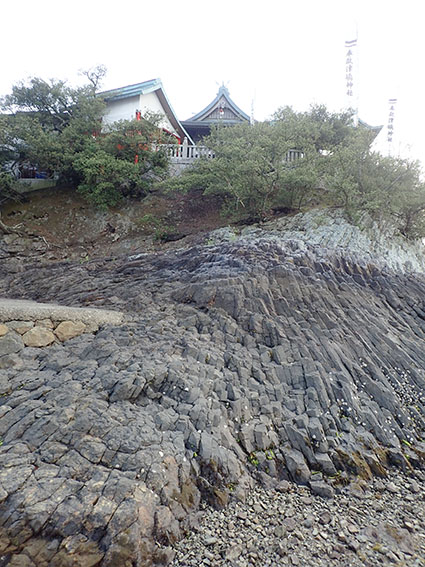

◎津嶋神社(つしまじんじゃ)(2017年11月5日) 「津嶋神社(つしまじんじゃ)」は、香川県三豊市の沖、瀬戸内海の海上に浮かぶ津島にある子供の健康と成長の守り神として信仰を集める神社です。津嶋神社の本殿は津島(かつては鼠島とも呼ばれた)に建てられており、本殿には8月4日、5日の夏季大祭の2日間だけ、つしま橋を渡ってお参りすることができます。それ以外の期間は通行禁止となっており、入口が封鎖され、橋桁に敷き詰められる板も外されています。島と対岸を結ぶ津島橋(長さ250メートル)は1933年(昭和8年)に当時の大見村長、倉田彌治郎氏が発起人となって架橋されたそうです。その後、自然災害などの被害もあり、現在、架かっている橋は4代目だそうです。ちなみに橋が架けられるまでは、島へは船で参拝していたそうです。 津嶋神社の始まりは、豊臣秀吉が天下を取っていた文禄年間(1592年〜1596年)に遡るそうです。文禄年間の6月から8月にかけて、この浦に女が歌う声が聞こえたそうです。村の人達は、この歌声を怪しみ、声の出どころを探したそうですが、何も見つからなかったそうです。すると巫女が、「我は海中に住む神。名は津嶋神という。今よりこの島に祭るべし。祠など造る必要は無い。何よりまず、木を植えるべし。それが我神体なり。さすれば、村の子供、牛馬を病から守るなり。」というご神託を受けたそうです。そこで里の人たちは早速、鳥居をたてて島に祭り、以降、旧暦の6月24日、25日の両日に祭りを営んだそうです。これが、現在の夏季大祭の始まりだそうです。この日程は1970年(昭和45年)に、子供の夏休みに合せる形で、旧暦から現在の8月4日、5日に改められました。 本殿は1706年(宝永3年)に造営されたそうです。つしま橋で結ばれた海岸沿いには本殿以外の祈祷殿や参集殿、社務所などが松林の中に建てられています。夏季例大祭以外の御祈祷は、つしま橋手前の「遥拝殿(ようはいでん)」で行われており、七五三で参拝する人も多くいるそうです。海岸部分は潮干狩りが出来る遠浅の海岸で、浮世絵師、二代目歌川広重が1859年(安政6年)から1861年(文久元年)にかけて描いた「諸国名所百景」に「讃岐久保谷のはま」として描かれています。 津嶋神社の御祭神は素戔嗚命(すさのおのみこと)です。牛馬の神と子供の守護神として信仰されています。このため津嶋神社は、別名「牛頭天王(ごずてんのう)」とも呼ばれているそうです。昔、牛馬の病気が大流行した年があり、すぐ近くの大見村でも200頭以上の牛馬が死んでしまったそうです。しかし、津嶋神社がある里では一頭の牛馬も病気にならなかったそうです。牛馬の疫病を封じたことが広まると、家族と一緒に牛を連れて多くの参拝者が訪れるようになり、無病息災を祈願した津嶋神社の赤いのぼりが農家の牛小屋の出入り口に祭られるようになったそうです。江戸時代から大正時代の中頃までは、牛馬の神として知られていたそうです。 大正時代の後期頃から「こどもの守り神」として地元の住民を中心とした厚い信仰を集めるようになり、全国的にも広がっていったそうです。1925年(大正14年)に守札授興所が新築され、1933年(昭和8年)に津島橋が架けられました。1952年(昭和27年)に、それまでの「津島神社」から「津嶋神社」に改名されました。1968年(昭和43年)に四国新聞社が明治百年、四国新聞創刊80年を記念して、読者投票を基に選定した香川県内の観光地、景勝地等の100選である「新さぬき百景」に選定されました。また、1992年(平成4年)には大規模な本殿、弊殿、拝殿の修復工事が行なわれました。                           ・津島から瀬戸内海を臨む         ・戻りながら       ・あらためて本殿を臨む   ・夏季大祭以外の日の状態    ・津嶋神社(つしまじんじゃ) 住所:香川県三豊市三野町大見7463 電話:0875-72-5463 営業時間:8月4日、5日、6:00〜22:00 定休日:8月6日〜8月3日 料金:500円 駐車場: アクセス:JR、予讃線、津島ノ宮駅から徒歩約1分(営業は毎年8月4日、5日のみ) |