| 長浜大橋(ながはまおおはし) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2020年11月25日 |

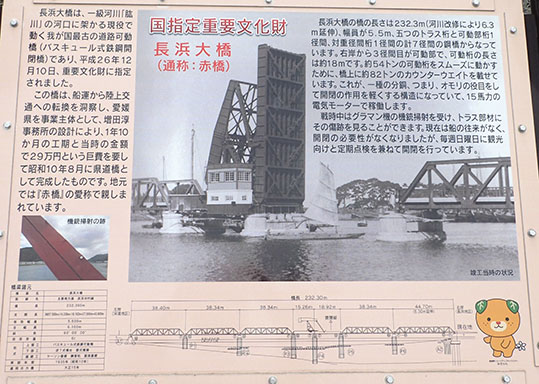

◎長浜大橋(ながはまおおはし)(2017年11月5日) 「長浜大橋」は愛媛県の南予地方、旧、長浜町(現、大洲市長浜)にある肱川(ひじかわ)の河口にかかっている橋です。橋の下に船を通すため、中央部の18mの区間を跳ね上げて開閉することができるバスキュール式(跳ね上げ式)可動橋で、日本で現存する道路開閉橋としては最も古い橋です。完成当時は濃灰色だったようですが、現在は全体が赤く塗られていることから、地元では「赤橋」の愛称で親しまれています。 長浜は江戸時代には河川舟運と海運とを結ぶ重要な拠点として発展した港町です。長浜町の港は、坂本龍馬が沢村惣之丞とともに脱藩した港(1862年3月28日)であり、ここを母港とした大洲藩のいろは丸に乗って出帆し、長州三田尻(防府市)へ向かったことで有名です。 明治時代には、木材を筏に組み、河口へと運ぶ筏流しが盛んになり、肱川を下ってきた木材や蝋の集散地、積み替え港として繁栄しました。集散地としては、日本の木材の三大集散地の1つに数えられたほどです。 西村兵太郎(1884〜1935)は、30歳から51歳で亡くなるまでの5期(21年5ヶ月)、長浜町長を務めたほか、町長在職中に県議会議員に当選し、17年にわたり愛媛県政にも参画しました。この西村兵太郎の働きかけによって、県道長浜・川之石(八幡浜市)線と長浜・郡中(伊予市)線を結ぶため、景気対策を目的とした公共事業として橋が建設されることになりました。 橋の設計は、先駆的な橋梁コンサルタントの1人として有名だった増田淳(1883〜1947)氏に依頼されました。増田氏は1907年(明治40年)に東京大学、土木工学科を卒業すると、橋梁研究のため翌1908年(明治41年)にアメリカに行き、いくつかの有力な橋梁事務所で14年間勤務し、帰国後に事務所を開設しました。この事務所時代に、20年間で様々な形式の橋を約80橋、設計したと言われています。増田氏が設計した代表的な橋梁は長浜大橋以外に荒川橋(東京)、白鬚橋(東京)、伊勢大橋(三重)、十三大橋(大阪)、武庫大橋(兵庫)、吉野川橋(徳島)、美々卯橋(宮崎)などがあります。 増田氏は、橋の上流にある木材の集積地(江湖(えご))に出入りする船の通行を妨げないことのほか地質、コストなどを勘案し、橋桁が片側に開閉する可動橋を採用することにしました。約28万円(現在の約20億円)を投じた架設工事は、潜函(ケーソン)工法と呼ばれる基礎工事や潮位差を利用した浮船架設法など、当時の最先端の技術の粋を集めて1935年(昭和10年)8月に完成しました。 橋梁形式は3連ワーレントラス桁+2連鋼桁+2連ワーレントラス桁で、橋の長さ226m、幅5.5mです。橋の中央にある鋼桁の一つ(長さ約18m)が天秤式に開閉する跳開式(バスキュール式)の可動橋で、カウンターウェイトの重さは82トンです。この橋は戦時中にグラマンによる機銃掃射を受けたため、トラス桁に傷跡があり、現在も残っているそうです。 1998年(平成10年)9月2日に国の登録有形文化財に登録されました。2000年(平成12年)に操作室が建て替えられ、モーターを含めた可動装置の交換が行われました。歴史を物語る装置は、現在、長浜ふれあい会館で展示保存されています。そして2009年(平成21年)2月6日には、国の近代化産業遺産として認定され、2014年(平成26年)12月10日には国の重要文化財に指定されました。また、2012年〜2013年度に肱川の築堤事業に併せて、橋長の継ぎ足し(226mから232.3m)と、橋の嵩上げが行われました。 建設当時は船による輸送手段が重要であったため、船が通るたびに開閉をしていたようですが、現在は点検、観光用として開閉されています。現在は土曜日と祝日は午前11時に、日曜日は午前11時24分と午後1時の2回、橋の開閉がされています。ただし、年末年始と天候によっては中止されているようです。          ・長浜大橋(ながはまおおはし) 住所:愛媛県大洲市長浜 電話:0893-52-1111 駐車場:有 アクセス:JR、予讃線、伊予長浜駅から徒歩約13分 |