| 大山祇神社 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年4月13日 |

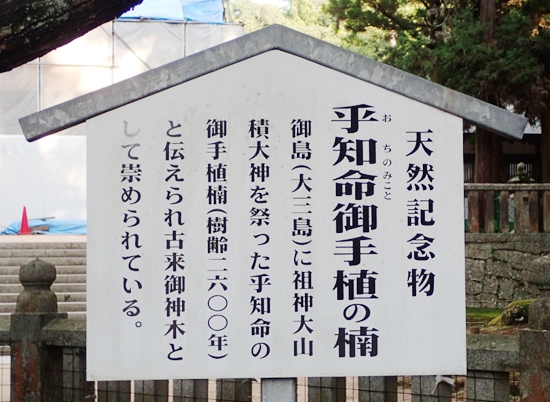

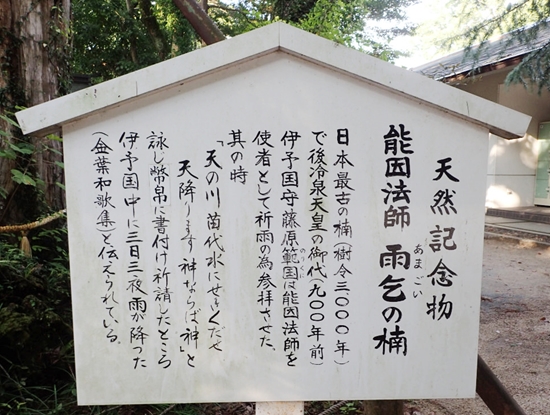

◎大山祇神社(おおやまづみじんじゃ) 大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)は、愛媛県今治市大三島町宮浦にある神社です。住所を聞くと分かりませんが、瀬戸内海のほぼ中央、芸予諸島の中心をなす大三島という島にある神社です。大三島は、1999年(平成11年)5月に全通した愛媛県今治市と広島県尾道市の間を10本の橋で結んでいる「せとうち・しまなみ海道」を使って行くことができます。大山祇神社は島の西側にある宮浦に位置し、神体山とする鷲ヶ頭山(標高436.5mの)西麓に国指定天然記念物の楠群に覆われた境内に鎮座しています。 創建はかなり古く、「大三島記文」によると、仁徳天皇の時代(57年〜87年)に乎知命(おちのみこと)が祖神・大山祇命を祀ったとあるそうです。 「三島宮社記」では推古天皇2年(593年)、大三島の南東部瀬戸に鎮座し、大宝元年(701年)、現在の地へ遷座し、16年の歳月をかけて社殿を造営し、養老3年(719年)4月20日に遷宮の儀が執り行われたとあるそうです。 「続日本紀」には天平神護2年(766年)条において、「大山積神」に従四位下の神階を授けるとともに神戸5烟を充てる旨が記されているそうです。また「新抄格勅符抄」では大同元年(806年)牒においても、当時の「大山積神」には神戸として伊与国から5戸が充てられ、それは天平神護2年5月3日の符によると記されているそうです。 その後の国史では、承和4年(837年)に名神に預かり、貞観8年(866年)に正三位、貞観12年(870年)に従二位、貞観17年(875年)に正二位に昇叙された旨が記されているそうです。さらに延長5年(927年)成立の「延喜式」神名帳では伊予国越智郡に「大山積神社 名神大」と記載され、名神大社に列しているそうです。 中世から伊予国の一宮とされていたそうですが、朝廷からは「日本総鎮守」の号が下賜されたそうです。三蹟の1人、藤原佐理が「日本総鎮守大山積大明神」と揮毫奉納した神額は、国の重要文化財に指定され、大切に保存されています。 大正4年(1915年)11月10日、近代社格制度において、国幣大社に列格されています(四国地方では唯一の大社です)。 近代では日本の初代総理大臣の伊藤博文や、旧帝国海軍連合艦隊司令長官の山本五十六をはじめとして、政治や軍事の第一人者たちの参拝があったそうです。 太平洋戦争の終戦直後の一時期には、旧帝国海軍関係の貴重な資料や教材を戦利品として連合国に没収されることを恐れた海軍兵学校から、厳島神社と合わせて約1万点を「奉納」の名目で預かっていたそうです。後に自衛隊が創設されると、自衛隊に返還がされたそうです。また、GHQは刀剣類の異常な多さを問題視し、国宝級を除いて処分を命じたそうですが、神社側は密かに土中に秘匿したそうです。そのような関係か、現在でも海上自衛隊や海上保安庁の幹部などの参拝があるそうです。 祭神は大山積神(おおやまづみのかみ、おおやまつみのかみ)の1柱です。大山積神は別名、和多志大神(わたしのおおかみ)、酒解神とも呼ばれ、日本書紀では「大山祇神」、古事記では「大山津見神」と表記されているそうです。元は山の神だそうですが、大山祇神社が瀬戸内海の要所に位置することから、海の神、渡しの神として、瀬戸内海の海上交通の守護神として崇敬されています。 大山祇神社は日本全国10,326社の大山積神を奉る山祇神社の総本社です。旧社格は国幣大社で、現在では式内社(名神大社)、伊予国一宮、神社本庁の別表神社となっています。 境内の中央には樹齢約2,600年の神木である大楠が鎮座しており、神社内の楠群は日本最古の原始林社叢の楠群として、1951年(昭和26年)に国の天然記念物に指定されています。社号標(大日本総鎮守大山祇神社)の社号石は、初代内閣総理大臣の伊藤博文が1909年(明治42年)3月22日に参拝記念として書いたものだそうです。 昔は水軍の武将たちの信仰も集めており、大山祇神社の神紋である「折敷に三文字」を河野氏や来島村上氏などの海賊が家紋としていました。 また源氏、平氏をはじめ多くの武将が武具を奉納して武運長久を祈ったため、国宝・重要文化財の指定をうけた日本の甲冑の約4割がこの神社に集まっています。社殿、武具等の文化財としては国宝8件、国の重要文化財76件(2014年現在)を有しており、これらは紫陽殿と国宝館に収納され、一般公開されています。このため日本一の甲冑、刀剣を所蔵する神社として多数の崇敬者、拝観者が訪れています。 さらに、昭和天皇の「御採集船」として活躍した「葉山丸」と、四国の海に生息する魚介類や全国の鉱石、鉱物を展示した大三島海事博物館(葉山丸記念館)が併設されている。          ・宝篋印塔(ほうきょういんとう) 大山祇神社の境内にある宝篋印塔で、時宗の開祖、一遍上人(いっぺんしょうにん)の由縁と伝えられているそうです。宝篋印塔とは、墓塔、供養塔などに使われる仏塔の一種です。一遍上人は河野通広の子として松山、宝厳寺で生まれ、三島水軍、河野通信の孫に当たる人です。大山祇神社を参拝した際、奉納したと伝わっているそうです。 3基あり、いずれも花崗岩製で中央のものが一番大きく、総高394cm、蓮弁(れんべん)を基礎下と上2段に備え合わせて3段にした造りです。また相輪(そうりん)上部の請花(うけばな)は逆に垂れ下がり、特異な形となっています。両側の2基は、中央のものよりやや小形で、左端のものは3基の中で最も簡素な造りです。いずれも均整のとれた容姿で様式、技法、全てが鎌倉時代の特色を備えているそうです。  ・大山祇神社(おおやまづみじんじゃ) 住所:愛媛県今治市大三島町宮浦3327 電話:0897-82-0032 営業時間:17:00 閉門 定休日:無 料金:宝物館、大人:1,000円、大学生・高校生:800円、中学生・小学生:400円 駐車場:無 アクセス:西瀬戸自動車道、大三島ICより車で10分 |