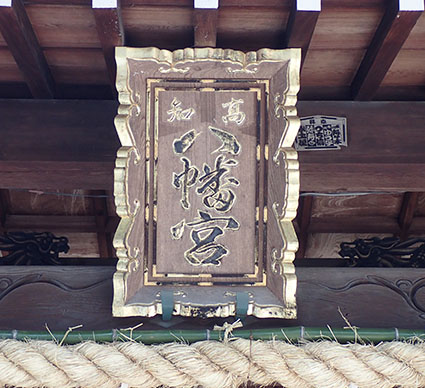

| 高知八幡宮(こうちはちまんぐう) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年4月5日 |

◎高知八幡宮(こうちはちまんぐう)(2018年4月5日) 鎌倉時代に土佐の地を支配していた大高坂(おおたかさ)氏が、この地に大高坂城(おおたかさかじょう)を築きました。「高知八幡宮(こうちはちまんぐう)」は、鎌倉時代末期、土佐郡大高坂郷(現在の高知市)の領主であった大高坂松王丸(おおだかさ・まつおうまる)が、大高坂城の守護神として京都の石清水八幡宮から城内に勧請したと伝えられているそうです。 関ヶ原の戦いの後、慶長6年(1601年)に掛川から土佐に移封となった山内一豊は大高坂城があった場所に高知城を築城しました。この時、八幡宮は本丸から遷座(神霊を移す)され、西ノ口御門内杉に社殿が建立されたそうです。 藩主の崇敬篤く、土佐藩主直祭社とされ、城下高知街、北町、下知村の産土神(氏神)として城外尾土(城のすぐ北側)に遥拝殿を設けて氏子の祭祀を奉仕して来たそうです。江戸時代、八幡宮の祭礼は「高知祭」と呼ばれ、盛大を極めるなど、江戸時代の270年間、城内、城下の鎮守の神として崇敬されてきたそうです。 明治維新後、「氏子の中心地へ氏神様を迎えたい」との城下庶民の強い懇望によって、明治3年(1870年)には遥拝殿が、翌明治4年(1871年)には高坂鎮座の本宮を現在地(山田町)に奉遷されました。当時の正式名称は「県社八幡宮」で、氏子の人々は「山田町八幡さま」と呼んで親しんでいたそうです。その後、明治13年(1880年)に池川伝次氏の造営による豪壮な社殿が造営されました。 昭和20年(1945年)7月4日、高知大空襲によって高知の町は焼け野原になりました。町の中心に在った八幡宮も、社殿を焼失するなど、大きな被害を受けました。終戦後、昭和21年(1946年)に宗教法人となり、神社本庁に所属するようになりました。そして、氏子の支援を受けて昭和28年(1953年)に再び社殿を構えることができたそうです。その後、昭和42年(1967年)に現在の「高知八幡宮」と改称されました。 ・江ノ口川から     ・神馬   ・手水舎  ・拝殿    ・社務所  ・百度石  ・瑞霊殿  ・恵美須神社   ・・大山祇神社(おおやまづみじんじゃ)  ・釣船神社(きすごさま)    ・左から包丁塚、箸塚、魚塚       ・高知八幡宮(こうちはちまんぐう) 住所:高知県高知市はりまや町3-8-11 電話:088-882-1449 営業時間:9:00〜17:00 定休日:無 料金: 駐車場:有 アクセス:JR、高知駅から徒歩約5分 |