| 太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう) |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2024年5月25日 |

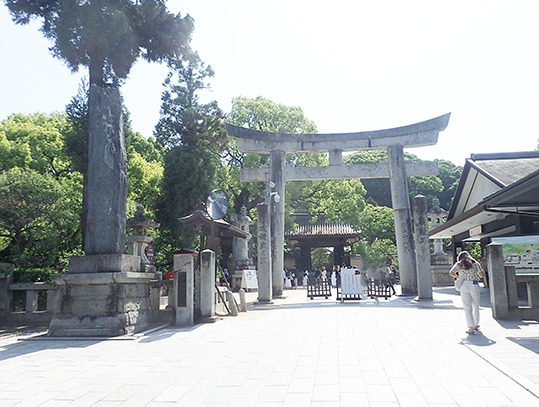

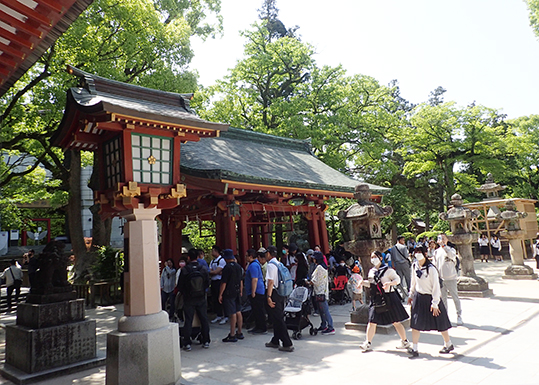

◎太宰府天満宮(2024年5月25日) 「太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう)」は、福岡県太宰府市宰府(さいふ)にある菅原道真に由来する神社です。右大臣であった菅原道真は昌泰4年(901年)、左大臣、藤原時平らの陰謀によって大宰権帥(だざいのごんのそち、だざいのごんのそつ)に任命され、筑前国の大宰府に左遷されました。大宰府に左遷された菅原道真の太宰府への移動はすべて自費、左遷後は俸給や従者も与えられず、政務にあたることも禁じられ、大宰府浄妙院で謹慎させられる日々だったそうです。そして左遷から2年後の延喜3年(903年)2月25日、菅原道真は大宰府政庁の南館(現、榎社)にて59年の生涯を閉じられました。遺言によって遺骸は大宰府の地に葬られることになり、牛車に奉戴して東北の方角へ葬列を進めていたところ、安楽寺の門前で牛が臥して動かなくなったそうです。これは道真公の思し召しに違いないと考え、安楽寺に埋葬したそうです。 そして2年後の延喜5年(905年)8月、安楽寺の境内に門弟、味酒安行(うまさけのやすゆき)が廟を建立、天原山庿院安楽寺(てんげんざんびょういんあんらくじ)と号しました。 この後、菅原道真を失脚させた人達に不幸が起きました。延喜8年(908年)に菅原道真が失脚するきっかけを作った藤原菅根が病死し、延喜9年(909年)には昌泰の変(昌泰4年1月25日(901年2月16日))によって菅原道真を左遷した中心人物である藤原時平が39歳で病死しました。延喜13年(913年)には藤原時平と結託して菅原道真を失脚させた右大臣、源光が狩りの最中に泥沼に沈んで溺死しました。これらのできごとが「菅原道真の祟り」であるとの噂が広がったため、その御霊を鎮めるために、醍醐天皇の勅を奉じた左大臣、藤原仲平が大宰府に下向し、菅原道真の墓所の上に社殿を造営し、延喜19年(919年)に竣工しました。これが安楽寺天満宮の始まりです。 しかし「菅原道真の祟り」は収まらず、伯父の左大臣、藤原時平の後ろ盾によって延喜4年(904年)にわずか2歳(満2か月)で皇太子に指定された保明親王が延喜23年(923年)3月21日(923年4月14日)に21歳で薨御しました。 「菅原道真の祟り」を恐れた醍醐天皇は、延喜23年(923年)4月20日(923年5月13日)に菅原道真を従二位大宰員外帥から右大臣に復し、正二位を追贈する詔を発し、菅原道真追放の詔を破棄しました。さらに延喜23年閏4月11日(923年5月29日)に元号を延長に改元しました。 それでも「菅原道真の祟り」は収まらず、延長8年(930年)6月26日、朝議中の清涼殿が落雷を受け、菅原道真の追放に関与した大納言、藤原清貫をはじめ朝廷の要人に多くの死傷者が出ました。それを目撃した醍醐天皇も体調を崩し、3ヶ月後に崩御しました。これも菅原道真の怨霊が原因とされ、天暦元年(947年)に北野天満宮において神として祀られるようになりました。これにより菅原道真に対する畏怖や信仰が広まり、天満大自在天神、火雷天神、渡唐(宋)天神など、様々な形で菅原道真を指すようになり、大宰府の安楽寺(天満宮安楽寺、現在の太宰府天満宮)と京都の北野天満宮を中心に信仰が広がりました。これにより菅原道真に対する畏怖や信仰が広まり、天満大自在天神、火雷天神、渡唐(宋)天神など、様々な形で菅原道真を指すようになったようです。 正暦4年(993年)5月20日に一条天皇から正一位、左大臣を追贈され、さらに同年10月20日に太政大臣を追贈されると、この頃からは本来は天皇、皇族を祀る神社の社号である「天満宮」という言葉で呼ばれるようになったようです。 現在の御殿は天正19年(1591年)に筑前国主、小早川隆景の寄進によって造営されたものだそうです。安土桃山時代の豪壮華麗な様式を今に伝えるものとして、1907年(明治40年)5月27日に国の重要文化財に指定されています。        ・浮殿   ・御神牛(ごしんぎゅう)  ・延寿王院 かつてはお寺だったそうですが、現在は宮司の邸宅になっているそうです。  ・中世の鳥居(石鳥居) 南北朝時代に建立されたと推定されているそうです。筑後国、有坂城主、新田大炊介の寄進と記されているそうです。 ただし、新田大炊介は八幡太郎の異名を持つ新田義重のことで、源頼家の孫であり、鎌倉幕府の初代将軍、源頼朝の家臣として活躍した人物だそうです。そうすると造粒は鎌倉時代初期になりますが、現存している鳥居は鎌倉時代末期から南北朝時代(1300年代中期~後期)頃、建造されたと考えられているそうです。それでも「九州最古の鳥居」ということで「中世の鳥居」と呼ばれ、件の指定文化財になっているそうです。    ・太鼓橋    ・今王社     ・絵馬堂  ・楓社 師瓦道真の正妻、宣来子様(のぶきこさま)をお祀りしています。明応7年(1498年)以前の創建であると考えられています。また夫婦円満、安産、子宝の神様として信仰されています。  ・麒麟(きりん)像、鷽(うそ)像(ブロンズ製) 嘉永5年(1852年)に博多の商人によって製作、奉納されたもので、いずれも県の文化財に指定されています。 麒麟は聖人が現れて王道が行われる時に出現すると伝えられている中国の想像上の動物で、菅原道真をたたえて奉納されたものです。 鷽は幸運を運ぶ天満宮の守り鳥だそうです。1月7日に1年中の嘘を天神様の誠心と取り換えてくれる鷽替神事の鳥だそうです。    ・手水舎  ・楼門 菅原道真の曽孫である菅原輔正(すがわらのすけまさ)によってはじめて造営されました。何度かの焼失の後、戦国時代に石田三成が再建したそうです。しかし、明治時代に火災で焼失したため、現在の楼門は大正3年(1914年)に建てられたものだそうです。   表側と内側で形が違う珍しい門で、入る時は二重屋根、本殿を背にした時は一重屋根に見えます。      ・仮殿 2023年5月から約3年間、本殿の回収中とのことで、残念ながら仮殿でした。               ・社務所  ・太宰府天満宮(だざいふてんまんぐう) 住所:福岡県太宰府市宰府4-7-1 電話:092-922-8225 駐車場:無 アクセス:九州自動車道「太宰府ICから車で約6km(約15分) |