| 上野大佛、上野大仏、上野パゴダ |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2025年8月5日 |

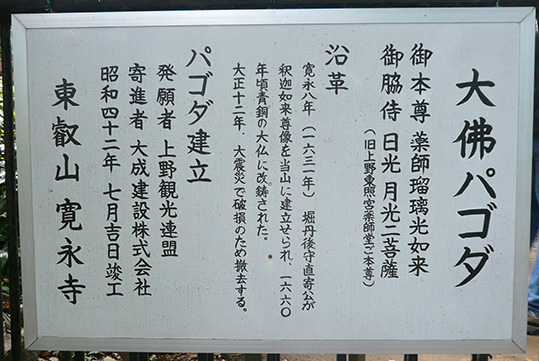

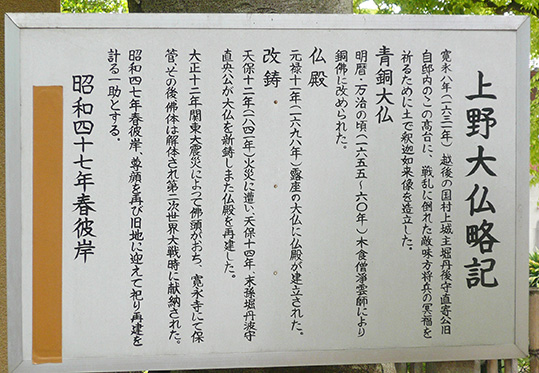

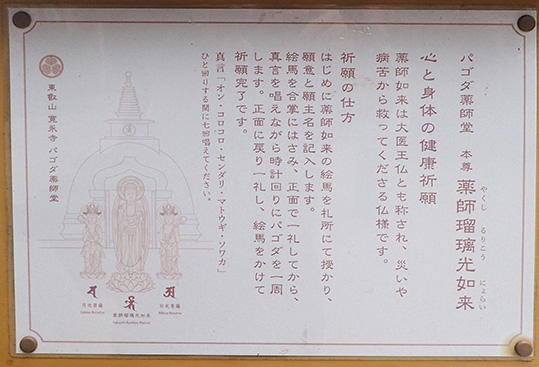

◎上野大佛、上野大仏、上野パゴダ(2022年5月22日) 上野大佛(うえのだいぶつ)は、東京都台東区にある上野恩賜公園内にあり、顔だけが現存して公開されている大仏です。上野精養軒に隣接する通称、大仏山という丘の上にあり、薬師仏を祀るパゴダ様式の祈願塔と志納所が併設されています。 元々は江戸時代の初期、1631年(寛永8年)に越後国(現在の新潟県)村上藩主であった堀丹後守直寄が、戦乱で亡くなった敵味方の冥福を祈るために建立した「釈迦如来」だそうです。堀直寄は徳川幕府に尽くしたことが認められ、上野に土地を与えられたのだそうです。堀直寄は、京都、方広寺の大仏に見立てて、漆喰で作られたそうです。 しかし、1647年(正保4年)に正保相模の地震によって倒壊しました。その後、再建されたものの1649年(慶安2年)に慶安川越地震によって頭部が落下したそうです。そして万治年間(1658年〜1661年)に遊行僧、木食浄雲(もくじきじょううん)という僧侶によって高さ約3.6メートルの青銅像として再興されました。 1698年(元禄11年)には輪王寺の門跡、公弁法親王が露座であった大仏に仏殿(覆堂)を建立しました。その後、1841年(天保12年)に大仏殿から出火し、頭部が溶け落ちたそうです。1843年(天保14年)に堀直央の寄進によって大仏が新鋳再建され、仏殿も修復されました。 1855年(安政2年)に安政江戸地震によって頭部が破損したものの、再び堀直央の寄進によって修復されたそうです。このように建立されてから何度も地震や火災といった災難に見舞われたものの、無事に江戸末期まで存続していました。さらに幕末の上野戦争でも被害を免れたそうです。 しかし1875年(明治8年)に上野恩賜公園の整備の際、大仏殿が撤去され、露座に戻ってしまったそうです。そして1923年(大正12年)9月1日に発生した関東大震災によって頭部が落下してしまったそうです。大破した頭部、解体撤去された胴部以下は寛永寺が保管したものの、再建資金の目処が立たず、再建計画は放棄されてしまったそうです。そして日中戦争中の1940年(昭和15年)に軍需金属資源として顔面部を除く頭部、胴部以下が供出され、消滅してしまったそうです。 1967年(昭和42年)、関東大震災の50回忌にあたり、上野観光連盟が願主となって大仏再建を願う祈願塔を建立しました。1972年(昭和47年)、大仏殿の跡地にパゴダ(仏塔)が建立され、本尊として旧薬師堂本尊の薬師三尊像が祀られました。お顔だけが現在まで生き残り、パゴダの下の小さな祠に置かれています。これまで散々な目にあったものの、もうこれ以上はひどい目に合わないようにと祈られています。顔だけ大仏は「もうこれ以上落ちない大仏」と言われ受験生に人気があるそうです。            ・上野大佛、上野パゴダ 住所:東京都台東区上野公園 営業時間:10:00〜16:00 定休日:無 料金:無 駐車場:無 アクセス:JR、上野駅から徒歩約9分 |