| 羽衣の松 |

| メニュー TOPページ 観光地 地域情報 日本のホテル 日本のニュース 日本について 美味しいもの 海外事情 海外のホテル 食品の話 雑学 用語辞典 リンク 更新日: 2018年8月20日 |

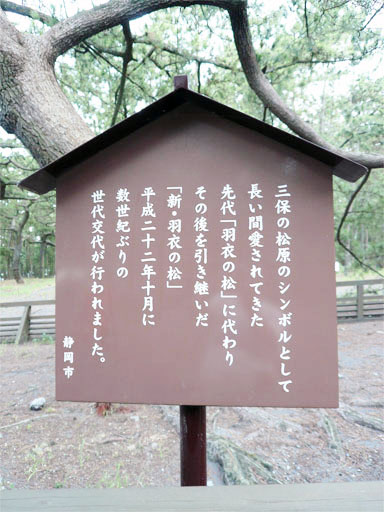

◎羽衣の松(2011年8月15日) 静岡市清水区三保にある三保松原の中に「羽衣伝説」で天女が衣を掛けたと伝わる「羽衣の松」があります。 羽衣伝説は日本各地に存在する伝説です。その多くは説話として語り継がれています。最古の羽衣伝説とされるものは風土記逸文として残っており、滋賀県長浜市の余呉湖を舞台としたものが「近江国風土記」に、京都府京丹後市峰山町を舞台としたものが「丹後国風土記」に見られます。どちらも1200年以上前に書かれたものですが、特に「近江国風土記」に書かれている件が日本最古の羽衣伝説として有名です。静岡県静岡市清水区に伝わる三保の松原の羽衣伝説も、これら最古の伝説が広まって根付いたものとい考えられています。 三保の羽衣伝説は次のようなお話です。「昔々、三保の村に伯梁という漁師がおりました。ある日のこと、伯梁が松の枝にかかっている美しい衣を見つけて持ち帰ろうとすると、天女が現れて言いました。「それは天人の羽衣です。どうかお返しください。」ところが伯梁は大喜びして返す気配を見せません。すると天女は「その羽衣がないと天に帰ることができません」と言って泣き出しました。伯梁は天上の舞を見ることを条件に羽衣を返しました。天女は喜んで三保の春景色の中、羽衣をまとって舞を披露し、やがて空高く天に昇っていきました。満月の夕刻、美しい月明かりの中で踊ったと言われています。 羽衣の松は御穂神社(みほじんじゃ)の御神体で、祭神の三穂津彦命(大国主命)・三穂津姫命が降臨する際の依り代とされています。御穂神社には羽衣の切れ端といわれるものが保存されています。 初代「羽衣の松」は1707年(宝永4年)の宝永大噴火の際に海に沈んだと伝えられています。二代目「羽衣の松」は高さ約10m、外周5m、樹齢650年のクロマツで、立ち枯れが進んだため、2010年(平成22年)10月に近くにある別の松を三代目の「羽衣の松」に認定して世代交代し、2013年(平成25年)7月3日に先代「羽衣の松」は約3mの幹を残して伐採されました。 ・三代目 羽衣の松    ・二代目 羽衣の松  ・二代目の松(2018年8月)  住所:静岡市清水区三保 |